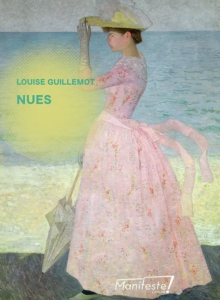

Dans la continuité de l’entretien céleste que Louise Guillemot nous a accordé autour de son dernier ouvrage, nous vous proposons aujourd’hui de découvrir un extrait de la dernière nouvelle de Nues (ed. Manifeste, 2024) consacrée à la poétesse Corinne.

Elle regardait les nuages...

— Corinne, Corinne, où vous perdez-vous ?

C’était la voix de Myrtis : une voix profonde, venue de très loin, allant très loin, pas claire, pleine d’aspérités, mais fraîche et vive comme le fleuve et ses cailloux, le fleuve entraînant ses poissons, entraînant ses rives...

Corinne détache les yeux des nuages.

La nuit ne tombera pas de sitôt, l’été est long, la brise lente, Myrtis est adossée à l’olivier et il faut composer encore. Là-haut — un dernier coup d’oeil rapide — un nuage prend la forme de Myrtis. La forme d’une femme de cinquante ans, comme le nombre des bateaux venus d’Anthédon, ville natale de la maître de poésie, dit le poète de l’Iliade :

Nysa la très divine, et Anthédon des confins,

Ont envoyé cinquante nefs Sur chacune

Allaient cent vingt jeunes Béotiens...

Cent vingt jeunes Béotiens... depuis trente ans qu’elle enseigne, certainement elle a eu autant d’élèves, Myrtis la poétesse !

Ils ne sont plus que deux, à écouter Myrtis autour de l’olivier. L’été a eu raison des autres, et puis chaque année Myrtis referme un peu plus le cercle autour d’elle. Ils sont deux qui l’entourent, on peut entourer à deux, comme un arbre au grand tronc dont on fait le tour en écartant les bras, en se joignant les mains.

Corinne vient de Tanagra, son camarade vient de Cynoscéphales, il s’appelle Pindare.

Corinne et Pindare ont vingt ans.

Et puisque Myrtis l’a reprise aux nuages, Corinne reprend ses esprits, écoute la mélodie de Myrtis. Sa pensée s’enroule autour des vers, comme Hermès qui se glisse par la serrure tel une brume d’automne, se faufile, se contorsionne, fait tomber les défenses et soudain prend forme, solide ruse, ferme voleur, nuage en pantalon d’audace...

Trop rêveuse, Corinne ? Pindare rirait au nez, il n’a pas compris qu’elle rêvait. Il croit qu’elle se perd dans la campagne parce qu’elle est une fille de la campagne, faite pour mener les chèvres et les porcs par les sentiers touffus. Il l’imagine comme une silhouette vague à l’horizon, avec un troupeau, des cloches qui se perdent dans un soir de hasard. Une fille toute terrestre, sans esprit, faite pour être chantée. C’est la plus belle Grecque du siècle. Rien d’hiératique dans l’expression, pas de tresses, pas de couronnes mais des cheveux fous, le sourire pointu d’une korê, les statues d’autrefois au visage de femme. D’ailleurs c’est son nom : Korinna, korê, la jeune fille, la Demoiselle. Comme Perséphone, qui se perd dans l’herbe tendre et que la terre avale. Mais la vie de Corinne se déroule sans piège, tout son être empêche l’enlèvement : elle tient au sol de Béotie par trop d’attaches, un million de tiges de pâquerettes, ou de violettes, couleur de Muses... Corinne s’amuse, regarde les nuages, hommes, femmes, oiseaux, ritournelles, cours d’eau épandus dans la campagne, mille cheveux fins tirés du grand Asopos.

Elle est toute petite : bien sûr, elle ressemble aux statuettes de son pays. Pas à ses plantes, non, à ses oeuvres. Les petites femmes de pierre de Tanagra ont les membres subtils, le sculpteur a aussi sculpté la perspective de leurs yeux, a frayé à leur regard un chemin de traverse. Elles cachent leurs mains où elles tiennent serrée la clef des champs. Corinne aime les imiter : pour de rire. Parfois elles dansent. Elles se déshabillent. D’ordinaire, cependant, elles sont enveloppées de voiles fins à travers lesquels le coeur peut battre : des voiles, pas comme une tenture de gynécée, plutôt comme un bateau. Dans ce pays terrien, elles ont l’air prêtes à disparaître à l’horizon.

Elles ressemblent aussi aux femmes qui vont et viennent dans les rues de Thèbes, et dont la vie est faite de commerce, de divinités, de danse, d’habillages et déshabillages, de bains chauds, d’autres femmes. Un peuple de femmes qui naît et ne meurt.

Bien sûr, Pindare et Corinne se détestent cordialement, comme on peut détester ceux à qui on doit d’être ce que l’on est — si on s’aime, si on ne s’aime pas, c’est toujours malgré lui, ou à cause d’elle. Ils ont un peu peur l’un de l’autre. Pindare et Corinne, le Soleil et la Lune. Quand ils marchent dans la campagne, à la fin de la journée, ils s’écartent, chacun d’un côté du sentier. Ils se parlent en marchant, des répliques espacées, lancées par-dessus la largeur du sentier, un pont de bateaux :

— As-tu choisi ton sujet pour le prochain concours ?

Elle ne lui répondra pas, bien sûr, et il ne révélera rien. Cependant la conversation continue, des questions sans réponse des deux côtés, qui retombent au milieu du sentier — mais l’envie de se parler, de se deviner, mais la jalousie, l’inquiétude de la victoire ou de la défaite, mais deux vies qui vont de pair, deux oeuvres qui ne se ressemblent pas et s’expliquent l’une par l’autre, comme deux plantes poussées ensemble...

Inutile, d’ailleurs, de se répondre : chacun sait vaguement ce que chantera l’autre au concours de Thèbes. Pindare, la gloire ; Corinne... que chante Corinne ?

Pindare ne sait pas expliquer ce qui plaît dans les vers de Corinne. Ils sont si simples, si tous-les-jours ! On dirait de la prose : sa poésie à lui va d’un autre pas, elle ne s’aventure pas pieds nus dans les sentiers, elle s’élance le long de l’arc- en-ciel, messagère des hommes et des dieux, miroir des dieux dans le monde des hommes. Un athlète a gagné une course, bon ! Et après ? Ce n’est rien, sans poète pour vous dire que vous n’êtes pas seulement vous-même, pour vous rappeler qu’un jour, un dieu a fait la même chose, et que nous avons ressemblé un instant à l’éternité. La vie, en plus grand. La vie selon Pindare.

Corinne aussi, c’est la vie en plus grand, mais Pindare ne le voit pas.

Elle a des yeux grands comme le ciel, troubles, emplis de nuages. Elle vous regarde comme si elle était née avant la poésie, dans une enfance où il n’y avait que le vent, les météores et le hasard. Comme si la poésie était son âge adulte.

Elle ne parle pas des ondées de Zeus, ni des larmes d’Ouranos, la douleur du cosmos, l’écoulement des temps... Elle dit simplement : « Il pleut ».

Mais sa voix, le silence, les nombres cachés des voyelles, longues et brèves comme les gouttes de pluie grosses et fines, irrégulières, comme elle prépare l’orage, comme elle assemble les nuages, comme elle fait frissonner le dos des collines mouillées, les humains mouillés... quand Corinne dit qu’il pleut, l’air prend l’odeur de l’herbe après la pluie.