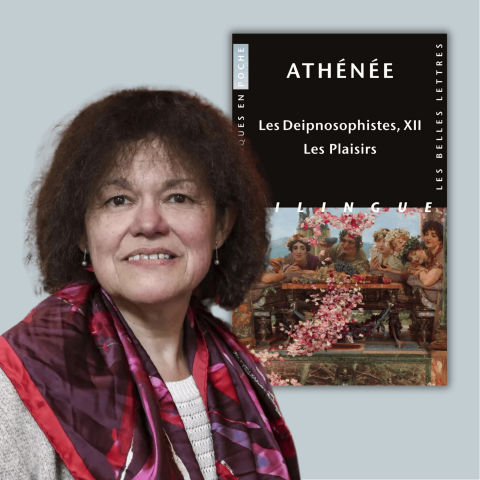

À l’occasion de la publication d’une nouvelle traduction du douzième livre des Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis, consacré aux plaisirs, dans la collection « Classiques en poche » aux éditions Les Belles Lettres, l’helléniste Anne-Marie Ozanam nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous entraîner au cœur d’une œuvre foisonnante où érudition, plaisirs de la table et conversations savantes s'entrelacent dans une fresque unique de la culture grecque antique.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter en quelques mots ?

Anne-Marie Ozanam : Professeur, aujourd’hui retraitée, de grec et de latin en « khâgne » (première supérieure), au lycée Henri IV, je publie cette année mon huitième volume dans la collection « Classiques en poche » dirigée par Hélène Monsacré. J’ai notamment travaillé sur Lucien (5 volumes bilingues en « Classiques en poche » et la traduction intégrale dans l’editio minor des Belles-Lettres), sur Alciphron (traduction dans la collection « la Roue à Livres » des Belles-Lettres) et sur Plutarque (traduction des Vies parallèles dans la collection « Quarto » de Gallimard).

L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ? Quelle a été votre formation intellectuelle ?

A.-M. O. : J’ai suivi une formation classique (agrégation de lettres en 1975). Quand j’étais en « khâgne » à Lyon, j’ai eu pour professeur Denise Joussot, qui, chaque fois que nous commettions un contresens, nous en disait, tout en le corrigeant, que c’était une supposition très intelligente, même si elle était (malheureusement !) contredite par la grammaire... J’ai appris après son décès qu’elle avait été honorée comme « juste parmi les nations » pour avoir sauvé une famille juive pendant l’Occupation. Parmi les professeurs inoubliables, il y a eu aussi Georges Roux à l’université de Lyon II, que nous craignions toujours de voir succomber à une crise cardiaque tant il s’enthousiasmait devant les beautés d’un texte. Devenue professeur, je n’ai eu que tardivement l’immense honneur d’assister pendant plusieurs années au séminaire de Pierre Vidal-Naquet à l'EPHE dans la VIᵉ Section (Sciences économiques et sociales) et de m’entretenir avec Jean-Pierre Vernant. Ces deux rencontres ont été vraiment décisives dans ma vocation d’helléniste.

L.V.D.C. : Vous rappelez-vous du premier texte latin et/ou grec que vous avez lu et/ou traduit ? Quel souvenir en gardez-vous ?

A.-M. O. : Dans ma lointaine jeunesse, nous débutions le latin en sixième (six heures par semaine !). J’avoue n’avoir aimé le latin et le grec que beaucoup plus tard car ces études étaient très ennuyeuses, des phrases isolées, sans aucun rapport avec l’histoire ou la civilisation : il s’agissait d’exercices de grammaire, remplis de « pièges » dans lesquels il ne fallait pas tomber.

L.V.D.C. : Après Tacite, Plutarque, Alciphron, Lucien et d’autres, vous publiez à présent, aux éditions Les Belles Lettres, une traduction du livre XII des Deipnosophistes d’Athénée de Naucratis : comment est né ce projet éditorial ? Et pourquoi, parmi les quinze qui composent cette œuvre, avez-vous choisi ce livre en particulier ?

A.-M. O. : C’est Caroline Noirot, la directrice des Belles Lettres, qui m’a proposé de traduire cet auteur. Or j’avoue ne pas être passionnée par les recettes de cuisine. Le livre XII est le seul qui ne se déroule pas à table, et même s’il est question parfois d’aliments, il se concentre sur une réflexion plus philosophique sur la notion de plaisir. Et j’ai beaucoup aimé les extraits de comédies (par ailleurs perdues) que ce « bibliothécaire » nous a précieusement conservés dans ce livre.

L.V.D.C. : Donnons un instant la parole à Hélène Monsacré, la directrice des « Classiques en poche » : comment ce texte s’insère-t-il dans votre collection ?

Hélène Monsacré : La publication de ce livre XII d’Athénée, dans la belle traduction et annotation d’Anne-Marie Ozanam, est l’exemple accompli de ce que cette collection de poche s’est donné comme objectif : mettre le fonds prestigieux de la Collection des Universités de France à la disposition d’un grand nombre de lecteurs ; et, en l’occurrence, il s’est agi de combler une lacune, puisque seuls les deux premiers livres d’Athénée ont été traduits. Ce recueil d’anecdotes et de citations fournit une remarquable illustration de la diversité et du foisonnement des thèmes et des genres littéraires que recèle l'Antiquité. C’est un morceau d’une immense bibliothèque qui s’ouvre ainsi à nous, et nous découvrons l’incroyable curiosité intellectuelle d’Athénée et le regard qu’il porte sur la Rome impériale.

L.V.D.C. : Pourriez-vous nous présenter, en quelques mots, votre Athénée : que savons-nous de lui et de son œuvre ? Comment l’avez-vous rencontré ?

A.-M. O. : Nous ne savons presque rien de lui. Né à Naucratis, port de commerce au sud-est d’Alexandrie, sous le règne de Marc Aurèle, Athénée semble avoir assez vite gagné Rome où il aurait été le bibliothécaire de Publius Livius Larensis, un Romain cultivé qui se plaisait à réunir ses amis pour de joyeuses agapes où l’on parlait de littérature.

L.V.D.C. : Les Deipnosophistes peuvent apparaître comme un répertoire pêle-mêle de citations, une bibliothèque remplie de livres aujourd’hui perdus. Quels sont, selon vous, les apports littéraires et culturels majeurs de cette œuvre ?

A.-M. O. : C’est précisément l’intérêt des Deipnosophistes de nous avoir conservé des extraits, parfois assez longs, d’œuvres que nous avons perdues. L’auteur comique Ménandre était considéré comme le plus important (Aristophane de Byzance écrivait : « Ô Ménandre, ô vie, lequel de vous deux a imité l’autre ? ») ; or nous n’avons conservé de lui que des bribes. En accumulant des citations, en particulier de la Moyenne et de la Nouvelle Comédie, qui ont eu tant de succès à Athènes et qui ont inspiré Plaute et Térence, Athénée remédie quelque peu à ce terrible gouffre où se sont engloutis des milliers de textes autrefois très populaires.

L.V.D.C. : Quelle est l’histoire de ce texte ? Comment est-il parvenu jusqu’à nous, et jusqu’à vous ? Une édition critique française est-elle prévue ?

A.-M. O. : Je n’ai pas de renseignements sur une éventuelle édition critique française, que je souhaite bien sûr très vivement. L’œuvre nous est parvenue très mutilée, même si elle a été relue dès le XVIᵉ : elle figure parmi les textes conseillés par Rabelais (Pantagruel, VIII ; Gargantua, XXIII).

L.V.D.C. : Traduire Athénée est réputé complexe en raison de son style érudit et digressif ; certains passages, truffés de citations d’auteurs disparus, semblent autant de mosaïques littéraires délicates à restituer. Quels ont été principales difficultés et les principaux défis auxquels vous avez été confrontée dans cette entreprise ? Comment avez-vous concilié fidélité au texte et fluidité pour le lecteur contemporain ?

A.-M. O. : J’ai trouvé ce travail beaucoup plus difficile que celui que j’ai accompli avec Lucien. En fait Athénée parle très peu lui-même ; il enchaîne les citations. Cela produit un texte souvent disparate qu’il ne faut surtout pas essayer d’unifier, ce qui fausserait l’esprit de son écriture.

Comme dans mes précédentes traductions (Plutarque, Lucien), j’ai suivi les conseils de René Martin qui écrivait, à propos du Satyricon, que, si l’on peut hésiter à traduire en vers une œuvre entièrement poétique, en revanche, s’agissant de textes poétiques inclus dans une œuvre en prose, l’hésitation n’est pas permise ; il est indispensable de les traduire en vers, faute de quoi le contraste entre les deux types d’écriture disparaît totalement. J’ai donc essayé de faire entendre le passage de la prose aux vers. Malgré leurs différences, notre alexandrin et ses douze pieds sont assez proches de l’hexamètre dactylique et du trimètre ïambique. Et surtout la cadence de ce vers nous est si familière qu’elle signale l’entrée dans une autre forme de langage.

L.V.D.C. : Athénée développe, au livre XII de son œuvre, une vision plutôt sévère du plaisir, souvent associé à la démesure et aux vices. Pensez-vous que cette posture reflète une tendance culturelle plus large de son époque ?

A.-M. O. : Le plaisir est en effet pour lui souvent lié au vice, voire à des tortures vraiment atroces (la vie luxueuse des Sybarites se termine par des massacres qui font jaillir le sang du sol !). L’influence du stoïcisme est évidente. Mais Athénée fait parfois l’éloge de quelques plaisirs joyeux. C’est notamment le cas lorsqu’est décrit le grand bassin construit pour Gélon, sur lequel viennent se poser les cygnes, tandis que la Sicile entière est un immense jardin. Et peu avant la fin du livre, quand Cléarque de Soles se demande pourquoi les amoureux aiment tenir à la main des fleurs et des fruits, la description de la jeunesse, qui fait rivaliser la fraîcheur de la nature avec celle des êtres aimés, est d’une grande poésie. Athénée clôt son livre avec le sourire. La rivalité de deux jeunes filles, qui veulent savoir laquelle a les plus belles fesses, se finit bien puisque chacune épouse son amoureux. Et dans la dernière histoire, le lien entre plaisir et folie offre une conclusion piquante à l’ensemble : le plaisir ne serait-il jamais si grand que lorsqu’on a perdu la raison ?

L.V.D.C. : Ce livre évoque également des figures célèbres qui se sont abandonnées aux plaisirs, parfois jusqu'à sombrer dans la folie ou la violence. Y a-t-il une histoire ou une anecdote qui vous a particulièrement marquée ?

A.-M. O. : J’ai particulièrement apprécié la présentation de Sardanapale (528f-530c) parce qu’elle est violente mais présente en même temps une réflexion sur la médiocrité de tous les plaisirs qui, après la mort, ne valent pas « un claquement des doigts ». Athénée cite un très beau poème qui aurait été gravé sur la tombe du monarque, insistant sur le caractère éphémère de toute jouissance.

L.V.D.C. : Finalement, pourquoi, selon vous, continuer de traduire et de lire Athénée aujourd’hui ? Et plus généralement la littérature grecque et latine ?

A.-M. O. : La littérature grecque, dont l’enseignement a toujours été très libre, car facultatif, n’a cessé et ne cesse de passionner les étudiants, les lecteurs et les auditeurs (pensons au succès le samedi matin, sur France-Inter de l’émission Quand les dieux rôdaient sur la terre de Pierre Judet de la Combe). Mais le latin a beaucoup souffert d’avoir été lié au droit, à l’Église et surtout à une prétendue quête de nos « racines », avec tous les préjugés malsains qu’implique une telle notion. Mais les regards changent. Le latin, n’étant à présent plus soumis à la contrainte, retrouve une nouvelle jeunesse.

L.V.D.C. : Vous avez déjà accompli l’impressionnante tâche de traduire les Œuvres complètes de Lucien de Samosate. Envisagez-vous, peut-être secrètement, de poursuivre avec d’autres livres des Deipnosophistes, voire de vous lancer dans une traduction intégrale de cette œuvre magistrale ?

A.-M. O. : Continuer avec les Deipnosophistes me paraît une tâche vraiment trop lourde (j’ai passé énormément de temps sur ce texte qui, exception faite de quelques livres, n’a pas été intégralement édité en français depuis Jean-Baptiste Lefebvre de Villebrune en 1789). Mais j’aime traduire. Des textes en prose, surtout narratifs : histoire, romans, correspondance...

L.V.D.C. : Et pour finir sur une note de fantaisie : si vous deviez organiser un banquet inspiré par Athénée, quels convives – antiques ou modernes – inviteriez-vous, et quels mets ou sujets de conversation leur proposeriez-vous ?

A.-M. O. : Fantaisie, fantaisie... Je n’ai pas d’esclaves pour m’aider à servir des plats extraordinaires à la manière des cuisiniers d’Athénée. Lucullus me prêterait-il les siens ? Et m’enverrait-il des cerises qu’il avait, dit-on, fait connaître aux Romains ? Qui inviterais-je ? Lucien, bien sûr, s’il s’engageait à ne pas me tourner en ridicule comme il savait si bien le faire... Il faudrait, quand même et surtout, des femmes, tellement oubliées par la « grande littérature ». J’accueillerais même Circé (à condition qu’elle ne me transforme pas en truie !). Et l’aède Démodocos nous chanterait Homère...

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Albums – Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino