Des chroniques sur les bandes dessinées en lien avec l'Antiquité sous la plume de Julie Gallego, agrégée de grammaire et maîtresse de conférences de latin à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

Collection « Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino » de Fabrice Erre et Sylvain Savoia (Dupuis)

Les Gladiateurs : Jeux de Romains (2018)

Les Gaulois : Sacrés ancêtres ! (2018)

La Grèce antique : Aux origines de la démocratie (2022)

Ces trois titres de la collection « Le fil de l’Histoire » sont scénarisés par Fabrice Erre (agrégé et docteur en histoire avec une thèse sur le dessin satirique, devenu célèbre avec ses dessins d’Une année au lycée sur le blog du Monde, intégrant des situations de classe qui parlent à tous les professeurs !) et dessinés par Sylvain Savoia (Marzi, Les Esclaves oubliés de Tromelin, et récemment l’adaptation de Petit Pays). Ils collaborent depuis le début sur ce projet et ont publié une trentaine de titres dans cette collection pédagogique ; il y a une unité de ton, de dessin et de couleurs puisque les auteurs sont les mêmes pour toute la collection. Ainsi voit-on bien la cohérence dans l’approche du projet.

La couverture des Gladiateurs : Jeux de Romains en Fig. 1 (avec sans doute un jeu de mots sur le proverbe « Jeux de mains, jeux de vilains ») présente deux personnages qui s’affrontent dans un amphithéâtre (le principe de la paire de gladiateurs sera expliqué dans l’ouvrage p. 24 et p. 38-39) ; et pour La Grèce antique : Aux origines de la démocratie (Fig. 3), se côtoient un guerrier et un philosophe, pour incarner les deux facettes principalement associées à la civilisation grecque antique ; on reconnaît à l’arrière-plan un temple opérant un lien non seulement avec le domaine de la religion mais avec les bâtiments antiques parvenus jusqu’à nous. La couverture des Gaulois : Sacrés ancêtres ! (Fig. 2) tranche nettement avec les deux précédentes : elle est plus dépouillée et nulle architecture spécifique n’est présente (sûrement parce que, dans l’imaginaire collectif, les peuples gaulois ne sont pas associés à un type de bâtiment en particulier) ; en revanche, on a des personnages bien plus nombreux, des hommes et des femmes de différents âges (car les Gaulois sont davantage perçus comme membres d’un village), un enfant et un bébé, mais aussi un druide (avec son gui et sa serpe) et un guerrier (avec son cheval) qui semble protéger le groupe du danger situé en hors-champ, face à eux, qui n’est identifiable que par son ombre. On reconnaît aisément l’aigle de Rome, qui constitue une masse importante dans l’illustration mise en valeur par le fond blanc ; l’étendard semble vouloir en découdre avec le coq, symbole des Gaulois et le petit animal est ainsi placé sur la même ligne « de front » que le guerrier en armes (l’origine romaine de cette association entre les Gaulois et le volatile sera expliquée dans la partie textuelle des « Légendes gauloises » du dossier final, p. 40). Les sous-titres montrent l’approche qui sera faite des trois sujets retenus : la gladiature comme un marqueur de romanité, la problématique du « roman national » des Gaulois comme ancêtres directs des Français (ce sera déconstruit au fur et à mesure des planches de BD) et la Grèce comme le berceau de la démocratie.

Ce sont de petits formats presque carrés (172 mm × 135 mm) à couverture cartonnée : assez solides et légers (avec 48 pages couleurs) et peu chers (6,90 €), ils se glissent facilement dans un sac. L’ensemble de la collection a vocation à former une encyclopédie de vulgarisation historique pour les plus jeunes (le lectorat prévu est à partir de 7 ans). On trouve sur le site de Dupuis deux petits documents complémentaires sur les Gaulois et sur les gladiateurs. Jusqu’aux pages 32 ou 34, selon les volumes, on a l’Histoire racontée en BD, avec une à quatre cases, conformément à la dynamique voulue pour la planche en fonction de son contenu. La narration « savante » est assurée par la petite fille plus âgée, Ariane (fort logiquement, c’est elle qui maîtrise « le fil » de l’Histoire et de l’histoire !) et le rôle du candide (donc du jeune lecteur désireux d’apprendre) par son petit frère, Nino. Ils sont systématiquement dessinés en couverture avec des attributs différents (l’habillement spécifique et le casque éventuel étant en lien avec le contenu du volume concerné). Un bandeau de couleur sur la tranche permet immédiatement d’identifier la période historique concernée et de classer correctement les tomes : « Préhistoire » en jaune clair, « Antiquité » en jaune foncé, « Moyen Âge » en orange clair, « Temps Modernes » en orange foncé et « Époque contemporaine » en rouge. Une frise historique accessible sur le site de Dupuis (dans la partie des ressources pédagogiques) situe ces périodes les unes par rapport aux autres et reprend le code des couleurs. Elle est le pendant, à plus grande échelle, des petites frises historiques qui sont placées à la fin de chaque album et qui ne concernent que la période historique associée au contenu du volume.

Les frises internes des trois volumes liés à l’Antiquité sont ainsi en jaune clair mais la partie finale de celle sur les Gaulois (à partir de la mention de Clovis) passe à l’orange clair, et une légende dans les trois albums rappelle aux jeunes lecteurs le sens à apporter aux couleurs jaune et orange clair. Ainsi, pour le volume sur La Grèce, on commence en ‑2000 avec les « premières traces du peuple grec autour de la mer Égée » (p. 42) et l’on arrive en ‑30 avec le « suicide de Cléopâtre, dernière souveraine hellénistique face à la domination romaine » (p. 43), le scénariste choisissant de manière pertinente de ne pas présenter la fin de la Grèce avec le segment associé à Alexandre le Grand. Entre les deux limites sont mentionnées les civilisations crétoise et mycénienne, la fondation des jeux olympiques, les guerres médiques, la bataille de Marathon, la ligue de Délos, la construction du Parthénon, Périclès, la guerre du Péloponnèse et Alexandre. Pour l’album sur Les Gaulois, cela va du ‑IVe s. (« Des groupes celtes migrent dans toute l’Europe. Ils sont appelés “Gaulois” par les Romains », p. 42) à 481-510 (« Le roi franc Clovis fait la conquête de la Gaule, p. 43) ; entre les deux bornes, on trouve mention des raids gaulois à Rome en ‑390, des différentes étapes de la conquête de la Gaule avec le rôle de César, la mise en place de Lugdunum comme capitale des Gaules, la décision de Claude d’ouvrir le Sénat à des Gaulois, l’édit de Caracalla accordant la citoyenneté aux Gaulois, et les luttes de pouvoir entre généraux conduisant à la fondation d’un empire des Gaules. Pour le volume sur Les Gladiateurs, la frise commence en ‑264 (« Six hommes combattent à l’enterrement de Decimus Brutus. Ce sont les premiers gladiateurs de Rome. », p. 42) et se clôt avec l’empan 424-455 (« Les combats de gladiateurs sont définitivement abandonnés sous le règne de Valentinien III », p. 43) ; entre les deux repères, sont mentionnés l’intégration par Marius des gladiateurs au jeux romains, la révolte de Spartacus, un cas remarquable de combat sous Auguste avec un très grand nombre de gladiateurs, l’interdiction des munera pendant dix ans à Pompéi, l’inauguration du Colisée, les plus grands munera connus qui furent organisés par Trajan, le rôle important de Galien comme médecin des gladiateurs à Pergame, l’interdiction par Constantin d’une condamnation à la gladiature pour des criminels, l’utilisation de gladiateurs dans un conflit pour le poste de pape et l’interdiction des combats de gladiateurs sous Flavius Honorius.

On a donc des repères majeurs qui sont donnés. Certes, il y aurait bien des choses à ajouter pour la Grèce, Rome ou la Gaule ; mais si un (jeune) lecteur retient déjà tout ce qu’il y a dans chaque volume, c’est amplement satisfaisant. Charger davantage ce « fil chronologique » n’aurait aucun sens. Il doit servir de repère en lien avec la lecture des planches de BD avant le dossier et il permet aussi d’associer certains grands personnages mentionnés dans le dossier à des événements importants.

En effet, le dossier final s’ouvre toujours sur le portrait de quelques acteurs majeurs mentionnés dans les planches de BD ou bien liés à un événement évoqué sans que leur nom ne soit précisé. Ainsi, par exemple, dans l’album Les Gaulois (p. 6) une case raconte l’invasion du Capitole en -390 mais Brennus n’est pas nommé (et le rôle des oies n’est pas non plus évoqué). Il apparaît toutefois dans les quelques lignes de la galerie de portraits, avec son nom gaulois, Brennos, de même pour Ambiorix et Diviciacos. Seul Vercingétorix, bien sûr le plus célèbre de tous les Gaulois (après Astérix…), est cité dans les planches de la BD (p. 9-10). Dans La Grèce antique, seul Épicure n’est mentionné que dans le dossier ; Périclès, Socrate et Aristote avaient déjà été mis en scène dans quelques cases des planches précédentes. Et dans Les Gladiateurs, on retrouve Spartacus et Commode dans le dossier (la révolte était mentionnée dans les planches p. 10-12, ainsi que la présence de Commode dans l’arène p. 7 ou le fait que Galien avait été le médecin de son père Marc Aurèle). En revanche, des personnages mineurs comme le laniste de Capoue Batiatus ou l’editor Nigidius Maio ne sont présents que dans le dossier. La succession des quatre personnages sert à montrer d’abord celui qui achète les gladiateurs et les entraîne, puis le gladiateur lui-même qui risque sa vie, ensuite celui qui organise des combats devant un public et enfin celui qui en profite et fait semblant de combattre pour mettre en scène son pouvoir.

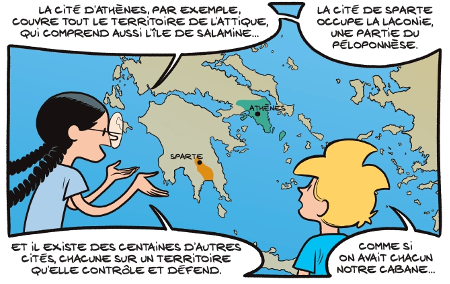

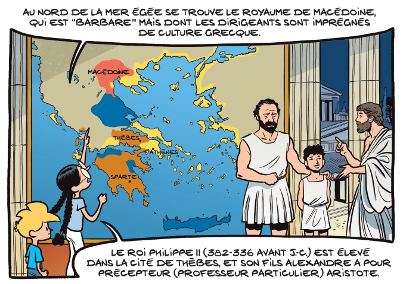

Le dossier peut présenter une carte autonome (« Les peuples gaulois », Les Gaulois, p. 38-39). Lorsque ce n’est pas le cas, c’est que des cartes sont intégrées à la narration par Ariane et qu’elle explique à Nino comment donner sens à ce qui est représenté (Fig. 4), ainsi dans La Grèce (p. 27) lorsqu’elle montre la situation des villes de Sparte et Athènes en évoquant la guerre du Péloponnèse, avec une carte centrée sur la Grèce en une case (prenant un quart de la page). Mais à la page suivante (Fig. 5), la carte s’agrandit et occupe une case faisant cette fois la moitié de la planche, mais une partie de la case est occupée à gauche par les enfants de l’époque moderne et à droite par les personnages antiques (Philippe II, le tout jeune Alexandre et son précepteur Aristote). La carte donne une vision nécessairement un peu plus large de la région puisqu’il s’agit cette fois d’expliquer où se situe la Macédoine, afin que puissent entrer en scène dans la narration, quelques cases plus loin, Philippe II puis Alexandre (et Bucéphale, nommé dans une bulle de parole du jeune cavalier).

Fig. 4-5. - Cartes commentées par Ariane (La Grèce antique : Aux origines de la démocratie, p. 8 et 28)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

Et en p. 30, de manière tout à fait logique, la carte de la conquête d’Alexandre, de la Macédoine initiale à la frontière de l’Himalaya, occupe pleinement la demi-page, le peu d’espace « perdu » correspondant à la présence d’une partie des têtes d’Ariane et Nino et aux trois bulles de parole de la petite fille qui raconte l’assassinat de Darius, après la bataille de Gaugamèles, et l’avancée vers l’Inde d’Alexandre accompagnée de la fondation de plusieurs villes auxquelles il donne son nom.

Les trois volumes sur l’Antiquité que nous avons retenus dans cette chronique présentent à plusieurs reprises une réflexion sur la langue au cœur de la civilisation évoquée : dans le volume sur Les Gaulois, cela passe aussi bien par l’explication de la finale *-rix que par la mention de quelques toponymes (Fig. 6).

Fig. 6. – Une trace de la langue gauloise dans les toponymes (Les Gaulois : Sacrés ancêtres !, p. 27)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

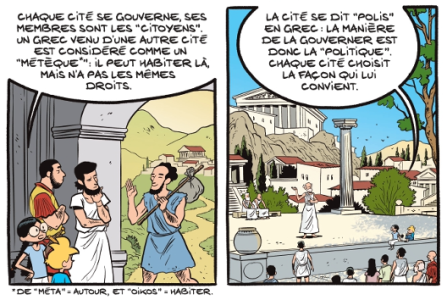

Mais la transmission est surtout évoquée par la double page (p. 24-25) qui concerne des objets de la vie quotidienne inventés par les Gaulois et parvenus directement ou avec quelques transformations jusqu’à nous : la faux, la serpe, le canif à lame rétractable, la cotte de mailles, les braies, le savon, le tonneau… et le saucisson ! La langue grecque est un peu présente dans le volume associé, avec la mention de plusieurs termes techniques et quelques explications étymologiques, entre parenthèses ou en note de bas de page. Ainsi lit-on par exemple dans une bulle d’Ariane : « Chaque cité se gouverne, ses membres sont les “citoyens”. Un Grec venu d’une autre cité est considéré comme un “métèque*” : il peut habiter là, mais n’a pas les mêmes droits. » (p. 8, Fig. 7). L’astérisque sous la case indique « *De “méta” = autour et “oikos”=habiter », avec toutefois deux approximations : oikos n'est pas un infinitif en grec (et signifie ici « la maison ») et il y a une confusion entre les prépositions μετά « au milieu de, parmi ; entre, dans » et περί « autour », le métèque étant donc celui qui vient « vivre avec ».

Fig. 7. – Intégration de l’étymologie de mots issus du grec (La Grèce antique : Aux origines de la démocratie, p. 8)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

À la page suivante, une autre astuce est utilisée pour permettre aux jeunes lecteurs de faire le lien avec un mot en français : Ariane parle de la gouvernance des cités par « un roi, le “basileus” » (p. 9) et c’est Nino qui réagit en faisant le lien avec le prénom Basile. L’étymologie de « démocratie » est donnée en note (« “démos” = peuple et “kratein” = commander », p. 20) dans une page qui contient aussi des mots techniques expliqués dans le contexte de la phrase et par le dessin (l’ecclésia, les stratèges, les héliastes), ainsi que la boulè, l’héliée et l’ostracisme en page de droite : même si l’étymologie du terme n'est pas donnée par le texte, elle l’est indirectement par l’image car on voit un ostrakon avec le nom de Thémistocle en grec, tandis que la bulle d’Ariane évoque l’exil dont il a été frappé. On a aussi un lien avec les expressions « le talon d’Achille » (p. 12) ou « être médusé » (en quatrième de couverture). Pour le lien avec la littérature grecque, sont mentionnés notamment Hésiode et Homère (Fig. 8-9), Platon, Hérodote (Fig. 10) ou encore Aristote.

Fig. 8-9. – Les mythes grecs chez Homère et Hésiode (La Grèce antique : Aux origines de la démocratie, p. 12-13)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

Fig. 10. – Présentation d’Hérodote, fondateur de l’Histoire (La Grèce antique : Aux origines de la démocratie, p. 23)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

Dans le volume sur Les Gladiateurs,la langue latine est plus présente que le grec et le gaulois ne le sont dans les autres volumes : dès la deuxième planche, on voit des spectateurs enthousiastes devant un combat crier « Mitte » et « Jugula », traduits en note par « Laisse-le aller » et « Égorge-le ! » (p. 4) ; et dans la case précédente, le mot « gladiateur » était mis en relation avec le latin gladius. Les mots sont associés au cliché des pouces vers le haut ou vers le bas, qui avait préalablement servi à introduire la remarque d’Ariane sur les gladiateurs antiques dans la première planche, à partir d’un lien avec une situation contemporaine symboliquement proche : le pouce levé pour indiquer un « like » sur une vidéo en ligne que regarde Nino (ou au contraire le pouce baissé). Signalons que le dossier final reviendra en p. 41 sur le cliché du pollice uerso. Les autres albums partent aussi d’un lien avec une situation que vivent Ariane et Nino : pour La Grèce, c’est une dispute pour construire une cabane dans un arbre qui amène une discussion sur la démocratie ; et la « leçon » sur Les Gaulois est due à la découverte de la photographie de leur arrière-arrière-arrière-grand-père moustachu, qualifié d’ancêtre par Ariane donc forcément de « Gaulois » par Nino (qui ne raisonne qu’à partir de l’expression « Nos ancêtres les Gaulois »). Il y a de nombreux mots latins utilisés et le contexte précis, par exemple, du Ave Caesar morituri te salutant (intégré à une planche, Fig. 11)est bien rattaché spécifiquement à l’empereur Claude (p. 41), et pas à toute entrée des gladiateurs dans un amphithéâtre, comme dans Astérix, par exemple.

Fig. 11. – Des gladiateurs et un empereur prêts à se battre (Les Gladiateurs : Jeux de Romains, p. 7)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

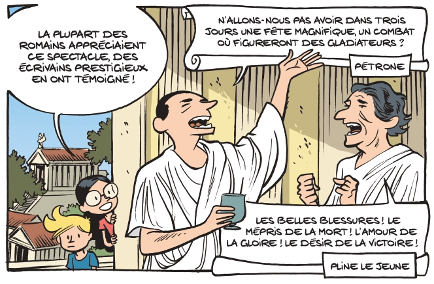

On trouve de courts extraits traduits de plusieurs auteurs antiques nommés mais sans indication des sources, tels Juvénal (pour « Du pain et des jeux », bien sûr, en Fig. 12), Pétrone et Pline le Jeune (Panégyrique à Trajan XXXIII dans la bulle qui est associée à l’auteur, p. 29, Fig. 13), ou avec la précision de la source en note seulement pour Cicéron (les citations littéraires étant parfaitement repérables par la forme en parchemin donnée à la bulle de parole de l’écrivain dessiné) : « Un gladiateur, même moyen, ne change pas de visage : il reste ferme, il tend la gorge sans faiblesse(1). », une mention sous la case précisant « (1)“Tusculanes”, 45 av. J.-C. » (il s’agit dans cette p. 26 d’un passage du livre II, XVII, 41 de l’œuvre cicéronienne).

Fig. 12-13. – Extraits de Juvénal, Pline le Jeune et Pétrone (Les Gladiateurs : Jeux de Romains p. 28 et 29)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

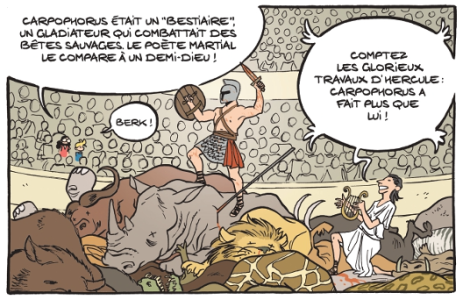

De même, à la p. 15 (Fig. 14), on repère une citation explicite de Martial ; l’ouvrage n’est pas précisé mais il s’agit d’un extrait des Spectacles, œuvre publiée à l’occasion de l’inauguration de l’amphithéâtre Flavien : « Comptez les glorieux travaux d’Hercule : Carpophorus a fait plus que lui ! ». Il fut suffisamment célèbre pour que Martial le nomme dans les épigrammes 15, 23 et 27 (et c’est à la toute fin de ce dernier poème qu’est emprunté le texte cité, présenté dans une bulle fort opportunément ornée aux quatre coins des ailes de la victoire).

Fig. 14. – Extraits de Martial (Les Gladiateurs : Jeux de Romains p. 15)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

En outre, la série intègre des œuvres d’arts antiques, notamment des céramiques réelles, par exemple celles qui représentent le Minotaure, Ulysse sur son bateau résistant aux sirènes ailées (le dessin de la Fig. 9 s’inspirant d’un célèbre stamnos conservé au British Museum) ou encore la Pythie. C’est alors l’occasion d’expliquer, dans l’album sur La Grèce (p. 23), l’origine même du mot « céramique » (Fig. 15).

Fig. 15. – L’origine du mot céramique (La Grèce antique : Aux origines de la démocratie, p. 23)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

On peut reconnaître aussi dans quelques cases des œuvres plus récentes comme le Saturne dévorant l’un de ses enfants (1636) de Rubens (Fig. 8), le tableau de 1899 de Lionel Royer (redessiné p. 17 dans Les Gaulois) représentant la statue commanditée par Napoléon III montrant le « Gaulois idéal » en Vercingétorix (p. 16, Fig. 16) ou encore la reddition de Vercingétorix (Fig. 17).

Fig. 16-17. – L’iconographie de Vercingétorix au XIXe s. (Les Gaulois : Sacrés ancêtres !, p. 16-17)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

On retrouve aussi quelques graffitis célèbres de Pompéi (Les Gladiateurs,p. 14), tels ceux représentant Antigonus, Celadus ou Oceanus avec leurs surnoms et le nombre de leurs victoires (Les Gladiateurs, p. 14, Fig. 18).

Fig. 18. – Des gladiateurs dans des cases (Les Gladiateurs : Jeux de Romains p. 14)

Savoia, Erre, Trondheim © Dupuis, 2024.

Les volumes sur l’Antiquité sont moins nombreux que ceux qui sont consacrés aux autres périodes, notamment à la période contemporaine. Outre les trois présentés ci-dessus, avec une « répartition » équitable entre Rome, la Gaule et la Grèce, sont parus un volume sur l’Égypte (La Pyramide de Khéops : la 1re merveille du monde) et un sur la Chine (La Grande Muraille de Chine : les remparts d’un empire). Un découpage clair des albums permet aux auteurs de ne pas en faire des « fourre-tout ». Un exemple très net se trouve, pour la période contemporaine, dans les albums consacrés à la Seconde Guerre Mondiale, qui comptent actuellement six volumes : au titre commun 1939-1945 sont associés six sous-titres géopolitiques qui découpent les problématiques du conflit en fonction des pays (mis en majuscules, pour insister sur la différence d’approche selon les tomes) : La BELGIQUE en terrain de guerre, L’ALLEMAGNE nazie, La FRANCE entre collaboration et résistance, Le JAPON dans la guerre jusqu’au bout, Le ROYAUME-UNI dernier rempart de l’Europe, Les ÉTATS-UNIS débarquent. Comme l’indique le site Internet consacré à la série, il y a « Six pays. Six visions du plus grand conflit de l’Histoire. »

Il est bien évidemment difficile de parler de l’antiquité grecque, romaine et gauloise en si peu de planches donc plus il y aura de volumes sur le sujet, plus la collection évitera de survoler des sujets. Le volume consacré à Rome, à la différence de celui sur la Grèce et de celui sur les Gaulois qui sont plus généraux, n’aborde le domaine romain que par le biais du cas particulier des gladiateurs : il faut donc espérer que dans quelques années un album plus général vienne compléter ce qui concerne Rome. Il semble en revanche un peu plus compliqué d’intégrer à la collection des albums spécifiques sur la Grèce ou les Gaulois, en raison du contenu déjà traité dans les albums généraux et en raison du peu de place accordée aux trois civilisations dans les programmes du primaire.

On ne peut que recommander cette série pour le primaire et même le collège, non seulement les volumes sur l’Antiquité mais toute la collection finalement. Pour de « petits lecteurs » en difficulté scolaire ayant du mal à comprendre et retenir une partie du programme d’Histoire, elle peut même être conseillée en seconde. Elle ne fait bien sûr pas le tour des sujets et il peut y avoir quelques approximations mais elle est claire et intéressante. Elle fournira un complément pertinent en classe ou pourra être proposée comme lecture personnelle aux élèves dans le cadre des cours de langues et cultures de l’Antiquité et des cours d’Histoire, mais pour les plus jeunes, la lecture sera plus profitable si elle est accompagnée.

Julie Gallego

Dans la même chronique

Albums – Helvetius

Albums – L’Histoire (possible) de Valerius Proculus

Dernières chroniques

Les mots pour dire... – La terre