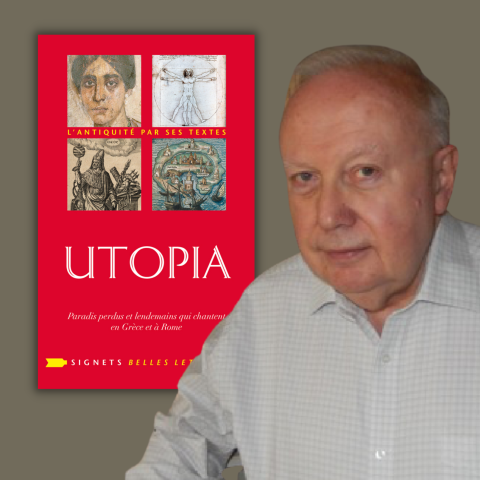

À l’occasion de la publication de Utopia. Paradis perdus et lendemains qui chantent en Grèce et à Rome aux éditions Les Belles Lettres, Jean-Louis Poirier nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous plonger dans l'imaginaire 'utopique' des Anciens.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?

Jean-Louis Poirier : On ne me présente plus ! enfin, disons tout simplement que je suis un professeur de philosophie. Donc j’essaye de confronter, d’interroger l’un par l’autre, le monde réel et ma bibliothèque. Ce qui ne va pas sans quelques mises en question : le monde ne pourrait-il pas être meilleur qu’il n’est ? — Utopie. Les livres, les idées ne pourraient-ils avoir un peu plus de considération pour le réel ? — Catastrophes !

L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?

J.-L. P. : Ce n’est pas à moi de le dire, et je ne suis pas sûr d’avoir, ou d’avoir eu, un parcours.

Oui, il y a des livres, des films aussi qui comptent pour moi. Les livres : Dostoïevski, Kant (la IIème partie de la Critique du Jugement), Montaigne… ; les films : Les quatre cavaliers de l’Apocalypse, Hatari…

Les rencontres de « chair », comme vous dites ? je serai discret. Disons, quelques-uns de mes professeurs, des amis.

L.V.D.C. : Quelle a été votre formation intellectuelle ?

J.-L. P. : Je me considère comme un autodidacte. Je suis victime d’une invincible allergie à supporter les conformismes, les modèles, les moules (je ne parle pas du délicieux mytilidé !).

La seule chose que j’ai apprise de mes maîtres, c’est la provocation.

Si, quand même : je dois beaucoup, sinon tout, au latin et au grec. D’abord, je m’adresse à la version latine, merci pour m’avoir appris à accepter de ne pas comprendre, et même à rechercher ce sentiment délicieux alors que j’avais à peine 10 ans ! bref, je lui dois peut-être le sens du problème ; ensuite, merci pour m’avoir appris à comprendre, ou à essayer. Et m’avoir fait comprendre que c’était une tâche infinie, aucune traduction n’étant jamais définitive.

L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?

J.-L. P. : Vous croyez que je m’en souviens ? c’était sans doute le De Viris de l’abbé Lhomond, en quatrième ou en cinquième, mais il me revient qu’en sixième j’étais addict à une histoire racontée en latin facile — l’ancêtre des Petits Latins — dans le Manuel de Gaston Cayrou[1] : les aventures romaines palpitantes d’une petite fille et d’un petit garçon dont j’ai oublié les noms…Il y avait, bien sûr, La guerre des Gaules et le Contre Verrès ! Le génie absolu servi à des enfants, et quel bonheur de les relire encore.

Et pour le grec, c’est inoubliable : directement, les premiers vers de L’Iliade, l’histoire d’Ulysse et Polyphème. Naissance d’un grand amour pour l’antiquité grecque.

L.V.D.C. : Vous venez de publier votre troisième volume dans la collection « Signets », Utopia. Paradis perdus et lendemains qui chantent en Grèce et à Rome après Cave Canem et L’Antiquité en détresse : y -t-il une continuité entre ces trois thématiques ? Une évolution ?

J.-L. P. : Qu’il y ait une continuité entre ces trois volumes, çà, c’est l’affaire de la directrice de la collection. C’est possible. Une évolution ? si c’est à moi de répondre, disons que j’ai progressivement intégré ce qu’a de « génial » la formule de cette collection, l’idée de raconter l’histoire en faisant parler directement les textes, et l’idée de choisir des textes et des thèmes qui abordent les civilisations dans leurs aspects les plus quotidiens ou concrets. Donc, oui : j’ai de plus en plus essayé de trouver des textes rivés au concret, des témoignages, des reportages. Il fallait faire revivre la vie antique elle-même.

L.V.D.C. : Les trois volumes s’interrogent sur « les questions environnementales » pour le dire dans le vocabulaire contemporain, signe que le problème n’a rien d’une nouveauté si ce n’est dans son intensité. Quelles ont été les réponses des Anciens ? Ont-elles été efficaces ? Sont-elles meilleures que les nôtres ?

J.-L. P. : C’est vrai que d’une certaine manière, la thématique écologique est une constante (de la défense des bêtes à celle de la planète, en passant par les catastrophes naturelles) : mais il ne faut pas y voir je ne sais quelle concession à une mode qui passera. Le vieux « climato-réaliste » que je suis s’en tient à l’essentiel : ce que je crois être une belle leçon de relativisme que nous donne l’Antiquité.

Un texte extraordinaire de Cave canem, la lettre dans laquelle Cicéron raconte comment la foule, dans l’amphithéâtre, a demandé la grâce des éléphants, nous fait voir que ce qui soutient la cause des bêtes est un sentiment humain admirable, partagé par tous les êtres sensibles, et non pas on ne sait quelles divagations idéologiques. Quant à la question de savoir si on peut « manger chair », il est sûr qu’avec Pythagore, Plutarque et quelques autres, l’Antiquité est en avance sur nous.

Les textes rassemblés dans L’Antiquité en détresse nous confirment dans cette évidence que les catastrophes naturelles ne sont pas différentes aujourd’hui et hier, plus désastreuses souvent aujourd’hui en raison non d’une aggravation de ces phénomènes, mais d’une évolution des manières d’habiter : on voit clairement qu’un tremblement de terre sera plus meurtrier dans une ville de grande densité, que dans un désert. Surtout nous mesurons combien les réchauffements climatiques de l’Antiquité et de la Préhistoire furent cent fois plus importants dans leurs effets que ceux qu’on nous promet aujourd’hui (la transgression versilienne, responsable du dessin actuel des côtes de la Méditerranée, a entraîné une montée des eaux d’au moins 150 mètres, quand on nous annonce aujourd’hui une cinquantaine …de centimètres !). Bref, n’étant plus aveuglés par nos émotions présentes ou nos idéologies, nous voyons mieux notre présent dans notre passé.

En revanche, quelle belle leçon d’humanité ! que ce soit la pitié des êtres sensibles pour leurs semblables ; que ce soit la solidarité des hommes pendant les catastrophes, cette façon d’aller au secours de l’autre si bien décrite par les historiens, Tacite, ou Agathias.

Enfin, pour dire deux mots de l’Utopie, on se laissera interroger par un vide fascinant : alors que le concept d’Utopie n’apparaîtra, en bonne et due forme qu’avec Thomas More, l’Antiquité a su, par avance, dessiner les contours de ce que pourrait être un autre monde, vu depuis celui-ci. L’idée et la légende d’Utopie s’ébauche.

L.V.D.C. : « Utopie » est un mot paradoxal qui est grec sans l’être : pourriez-vous nous expliquer brièvement son histoire ?

J.-L. P. : Oui. C’est un mot en effet paradoxal par sa construction, puisque littéralement il renvoie à un lieu…sans lieu. Utopia n’est pas atopia : non pas hors-lieu ou déplacé, mais sans lieu aucun ! On ne dit pas mal en disant nulle-part. Or ce nulle-part est ailleurs, il faut donc, pour le situer, un glissement vers l’imaginaire, l’utopia se situant imaginairement quelque part : la marque de l’Utopie c’est toujours le réalisme, œuvre de l’imagination. Si le mot a été inventé par More au XVIe siècle, la chose est là, dès l’Antiquité, avec les pays, ou les sociétés légendaires qui surgissent de l’imagination des écrivains et des poètes.

L.V.D.C. : Que faut-il entendre par « utopie » dans les textes anciens ?

J.-L. P. : Pour autant que la question ait un sens, puisque le terme d’Utopie n’apparaît pratiquement jamais dans les textes antiques, l’utopique est ce qui n’étant d’aucun lieu, n’a jamais lieu ou ne saurait avoir lieu : en clair c’est l’adunaton ou l’impossible (Quand les poules auront des dents, ou pour citer Aristote : « quand les navettes tisseront toutes seules »).

L.V.D.C. : Qu’est-ce que la cité idéale ?

J.-L. P. : Même si, presque évidemment, cette représentation entre dans le champ de l’Utopie, dans l’Antiquité comme à d’autres époques (y compris le XIXème siècle, où le socialisme dit « utopique » décrit des sociétés idéales), en fait, en toute rigueur, elle n’a rien à voir avec l’utopie, ou c’est selon un rapport indirect. L’idéal n’est pas l’utopie parce qu’il est un produit de la raison, alors que la seconde est un effet de l’imagination ; mais comme l’utopie, l’idéal (par exemple la cité rationnelle telle que la définit Platon) est exposé au risque d’abstraction, au titre où il peut paraître impossible à réaliser. Il y a plus : Aristote observe que la Cité idéale de Platon n’est pas tant impossible qu’invivable : ce sont les individus qui ne veulent pas de ce genre de cité entièrement raisonnable. La réalité, c’est que l’individu a un droit souverain à l’arbitraire, si bien qu’une cité exclusivement rationnelle lui est insupportable : tout comme la Cité rationnelle, l’utopie porte avec elle un élément inquiétant, une pente certaine au totalitarisme.

L.V.D.C. : Construire un monde idéal nécessite-il de faire table rase du passé ?

J.-L. P. : Oui. Du moins si l’on en croit Platon, qui pense la réalisation de l’idéal sur le modèle du travail des teinturiers : tout bonne teinture requiert une toile blanche. La production de l’idéal est celle d’un homme nouveau, ce qui requiert la disparition du vieil homme. Cette exigence est une traduction de l’œuvre d’abstraction, en termes descriptifs et historiques : la figure qui se dessine ainsi, à l’ombre de l’homme nouveau, c’est celle de la terreur.

Ajoutons, pour suivre Platon lui-même, qui précise : l’idéal, plutôt qu’il ne donne au politique une règle pour agir, en donne une au philosophe pour évaluer la réalité d’après son idée. Il ne s’agit surtout pas de le réaliser. Ainsi l’entendra Rousseau.

L.V.D.C. : Pour finir de manière moins sérieuse, êtes-vous plutôt paradis perdu ou lendemains qui chantent ?

J.-L. P. : Mais c’est tout-à-fait sérieux ! quand on est jeune, comment ne pas être pour les lendemains qui chantent ? et ce n’est pas demain la veille ! tant il est vrai que l’on peut être choqué par le monde, tel qu’il va… ; mais plus tard, on est évidemment paradis perdus, non que le passé soit le refuge de l’impossible, mais parce qu’il a la couleur du rêve, d’une utopie qui a eu lieu.

Mais je voudrais pour conclure et sur cette question et sur tout notre entretien, rappeler une page extraordinaire de Macrobe (voir ci-dessous) qui nous donne à penser ce rapport entre le passé perdu et l’avenir impossible, en évoquant avec une impitoyable lucidité la portée et les limites de la transmission de la culture, trésor absolu des civilisations. Ce trésor est donc englouti un nombre incalculable de fois, par des fins du monde répétées : à chaque fois l’humanité recommence pour ainsi dire à zéro. Quelquefois, au gré de hasards imprévisibles, une parcelle de la civilisation disparue est sauvée du désastre, par de rares survivants, parcelle de laquelle une nouvelle civilisation s’empare pour transmettre encore tout cela, jusqu’à la prochaine catastrophe. Ainsi de suite, mais pas indéfiniment ! donc, je vous propose d’opter pour les paradis perdus.

Res uero humanae ex parte maxima saepe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, uel eluuione uicissim uel exustione redeunte. 10. Cuius uicissitudinis causa uel necessitas talis est. Ignem aetherium physici tradiderunt humore nutriri adserentes ideo sub zona caeli perusta, quam uia solis, id est zodiacus, occupauit, Oceanum, sicut supra descripsimus, a natura locatum, ut omnis latitudo, quam sol cum quinque uagis et luna ultro citroque discurrunt, habeat subiecti humoris alimoniam. 11. Et hoc esse uolunt quod Homerus, diuinarum omnium inuentionum fons et origo, sub poetici nube figmenti uerum sapientibus intellegi dedit, Iouem cum dis ceteris, id est cum stellis, profectum in Oceanum, Aethiopibus eum ad epulas inuitantibus. Per quam imaginem fabulosam Homerum significasse uolunt hauriri de humore nutrimenta sideribus, qui ob hoc Aethiopas reges epularum caelestium dixit, quoniam circa Oceani oram non nisi Aethiopes habitant, quos uicinia solis usque ad speciem nigri coloris exurit.

12. Cum ergo calor nutriatur humore, haec uicissitudo contingit ut modo calor, modo humor exuberet. Euenit enim ut ignis, usque ad maximum enutritus augmentum, haustum uincat humorem ac sic aeris mutata temperies licentiam praestet incendio, et terra penitus flagrantia inmissi ignis uratur ; sed mox, impetu caloris absumpto, paulatim uires reuertuntur humori, cum magna pars ignis, incendiis erogata, minus iam de renascente humore consumat. 13. Ac rursus longo temporum tractu ita crescens humor altius uincit ut terris infundatur eluuio, rursusque calor post hoc uires resumit, et ita fit ut, manente mundo inter exsuperantis caloris humorisque uices, terrarum cultus cum hominum genere saepe intercidat, et reducta temperie rursus nouetur.

14. Numquam tamen seu eluuio seu exustio omnes terras aut omne hominum genus uel omnino operit uel penitus exurit. Aegypto certe, ut Plato in Timaeo fatetur, numquam nimietas humoris nocuit uel caloris ; unde et infinita annorum milia in solis Aegyptiorum monumentis librisque releguntur. 15. Certae igitur terrarum partes, internecioni superstites, seminarium instaurando generi humano fiunt ; atque ita contingit ut non rudi mundo rudes homines et cultus inscii, cuius memoriam intercepit interitus, terris oberrent et, asperitatem paulatim uagae feritatis exuti, conciliabula et coetus, natura instituente, patiantur, sitque primum inter eos mali nescia et adhuc astutiae inexperta simplicitas, quae nomen auri primis saeculis praestat. 16. Inde quo magis ad cultum rerum atque artium usus promouet, tanto facilius in animos serpit aemulatio, quae primum bene incipiens in inuidiam latenter euadit, et ex hac iam nascitur quicquid genus hominum post sequentibus saeculis experitur. Haec est ergo quae rebus humanis pereundi atque iterum reuertendi incolumi mundo uicissitudo uariatur.

« Quant aux choses humaines, il est fréquent qu’elles périssent en très grande partie alors que le monde demeure, et qu’elles renaissent, lorsque reviennent tour à tour le déluge ou l’embrasement. 10. Voici ce qui cause ou rend nécessaire cette alternance. Les physiciens ont enseigné que le feu éthéré se nourrissait d’eau, justifiant ainsi que sous la zone torride du ciel, occupée par la route du soleil, c’est-à-dire par le zodiaque, la nature ait placé l’Océan, comme nous l’avons décrit ci-dessus, afin que toute sa largeur, que parcourent dans l’un et l’autre sens le soleil avec les cinq planètes et la lune, trouve sous elle l’eau qui les alimente. 11. Ils prétendent que c’est cette vérité qu’Homère, source et origine de toutes les inventions divines, a donnée à entendre aux sages, sous la brume de la fiction poétique, en disant que Jupiter, accompagné des autres dieux, c’est-à-dire des planètes, s’est rendu dans l’Océan, parce qu’il était convié par les Éthiopiens à un banquet. Par cette allégorie, assurent-ils, Homère a indiqué que les astres puisent leur nourriture dans l’eau ; pour cette raison il a appelé les Éthiopiens rois du banquet céleste, puisque les Éthiopiens sont les seuls à habiter sur le pourtour de l’Océan ; et ils doivent à la brûlure du soleil tout proche leur teint tirant sur le noir.

12. Donc, comme la chaleur se nourrit d’eau, il en résulte que des excès de chaleur alternent avec des excès d’eau. Il arrive en effet que le feu, qui à force de nourriture a atteint son développement maximum, triomphe de l’eau qu’il a absorbée ; ainsi la rupture de l’équilibre physique de l’air laisse libre cours à l’incendie, et la terre est consumée en profondeur par la brûlure du feu qui la pénètre ; mais une fois retombée l’intensité de la chaleur, l’eau ne tarde pas à recouvrer progressivement des forces, puisque le feu, dont une grande part s’est dépensée dans les incendies, consume désormais une quantité moindre de l’eau en train de se reconstituer. 13. Et inversement, l’eau, qui pendant une longue période s’est accumulée, l’emporte à tel point qu’une inondation submerge les terres ; inversement, la chaleur ensuite reprend des forces : voilà comment, alors que le monde perdure au milieu des excès alternés de chaleur et d’eau, la civilisation terrestre périt souvent avec la race humaine, puis, quand l’équilibre se rétablit, se reconstitue à nouveau.

14. Jamais cependant, lors d’une inondation ou d’un incendie, l’ensemble des terres ou l’ensemble de l’humanité ne sont complètement engloutis ni profondément consumés. L’Égypte en tout cas, comme le reconnaît Platon dans le Timée, n’a jamais souffert d’un excès soit d’eau soit de chaleur ; aussi les monuments et les livres des Égyptiens sont-ils les seuls à conserver la trace d’une infinité de millénaires. 15. Des parties déterminées de la terre, échappant à la destruction, deviennent donc la pépinière d’une nouvelle humanité ; et voilà comment, dans un monde qui n’est pas neuf, des hommes neufs et ignorants d’une civilisation dont le cataclysme a effacé le souvenir errent sur la terre et, dépouillant peu à peu la rudesse de leur sauvagerie vagabonde, acceptent à l’instigation de la nature réunions et regroupements ; au début ils pratiquent entre eux une simplicité ignorante du mal et encore étrangère à la ruse, qui vaut aux premiers siècles le nom de siècles d’or. 16. Ensuite, plus l’expérience les amène à raffiner la civilisation et les techniques, plus la rivalité s’insinue aisément dans les cœurs, et bénéfique au début, aboutit sournoisement à l’envie, qui alors engendre tout ce dont l’espèce humaine aux siècles suivants fait l’expérience. Telle est donc l’alternance de morts et de renaissances qui affecte les affaires humaines, tandis que le monde lui, reste inchangé. »

Macrobe, Commentaire au songe de Scipion, II, 10, 9-16

C.U.F., Les Belles Lettres

ed. et trad. Mireille Armisen-Marchetti

[1] Çà s’appelait « Le latin en 6ème ». J’ai oublié l’éditeur.

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Albums – Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino