À l’occasion de la publication du 1000e Budé, La Vie des Classiques vous propose une série d’entretiens avec des latinistes et des hellénistes qui ont fait et font encore la C.U.F., pour présenter leurs démarches respectives et leurs approches des textes antiques. Nous recevons aujourd’hui Paul François, qui a édité et traduit le livre XXIX de l’Histoire romaine de Tite-Live.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ? Quelle a été votre formation intellectuelle ?

Paul François : Ma formation en langues anciennes a débuté au collège, puisque j’ai eu la chance de pouvoir étudier le latin et le grec dès ce stade de mes études, auprès de professeurs qui savaient en transmettre le goût à des élèves de milieux sociaux divers. J’en ai continué l’apprentissage jusqu’au Bac (bien que j’aie suivi une filière scientifique) et au-delà. Après hésitation, je me suis en effet rendu à l’évidence que j’étais davantage fait pour des études littéraires et j’ai bénéficié d’une préparation en Khâgne, toujours dans le même établissement (le lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse), ce qui m’a permis d’intégrer l’É.N.S. de la rue d’Ulm.

L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?

P.F. : Comme cela apparaît déjà dans ma réponse précédente, les premières années de familiarisation avec les langues anciennes ont eu une importance capitale et je dois reconnaître ma dette envers mes professeurs dès la classe de 5e. Il importe de dire le rôle essentiel qu’ils jouent pour faire naître un intérêt, voire une passion et, parfois, des vocations. Une autre chance a été de me trouver dans la Khâgne toulousaine en une période où une équipe pédagogique efficace lui a assuré des succès remarquables qui la plaçaient en très bon rang parmi les classes préparatoires littéraires. Cette formation non seulement a permis une acquisition de connaissances et compétences, un nouvel éveil aux disciplines littéraires mais a été, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire à l’un de nos professeurs, une école d’honnêteté intellectuelle et de rigueur. Nous y avons connu, mes condisciples et moi-même, un climat certainement moins éprouvant que celui des grands établissements parisiens, sans que soit pour autant réduit le niveau d’exigence. Nous étions loin de « l’esprit concours » et c’était l’entraide qui prévalait entre nous plutôt que la volonté d’éliminer des concurrents.

Il va sans dire que le milieu intellectuel de l’É.N.S. constitue un environnement des plus stimulants, par la richesse de sa bibliothèque, par les échanges quotidiens qu’il permet entre diverses disciplines, la fréquentation d’enseignants et de chercheurs qui non seulement vous font partager leurs connaissances, leur expérience et leurs travaux en cours, mais s’emploient à faire émerger le meilleur de vous-même, vous poussent à le révéler et à l’enrichir. C’est là que, dans ce qui pouvait apparaître comme un éparpillement mais qui a ensuite montré sa cohérence, j’ai pu, à côté des langues anciennes, aborder ou approfondir des domaines comme la paléographie, l’histoire romaine, l’épigraphie ou (trop peu) l’archéologie. Puisque c’est de la formation en paléographie que j’ai ensuite tiré essentiellement profit, je dois nommer le maître capital que fut, pour moi comme pour de nombreux autres, Pierre Petitmengin, alors aussi directeur de la bibliothèque de l’École. Je n’ai malheureusement pas pu suivre aussi longtemps que je l’aurais souhaité son « séminaire de lecture et critique des manuscrits latins », mais sa grande érudition, discrète et souriante, sa bienveillance m’ont beaucoup apporté.

Pour ce qui est de mon travail sur Tite-Live, la rencontre déterminante a été celle de Paul Jal, alors directeur de la série latine de la collection Budé. Nous en reparlerons sans doute plus précisément.

L.V.D.C. : Comment est née votre passion des langues anciennes, et notamment du latin ? Et comment avez-vous « entretenu la flamme » ?

P.F. : La réponse à cette question est, encore une fois, amorcée dans la précédente. Je dois dire que cela ne s’est précisé que progressivement. J’ai toujours éprouvé une difficulté à choisir, dans tous les domaines ! Après une hésitation entre études supérieures scientifiques et littéraires, j’ai été assez naturellement et logiquement entraîné vers les secondes par l’évidence qu’à la fois mes goûts et mes compétences m’y conduisaient.

Le passage par une classe préparatoire m’a ensuite permis de retarder le moment de renoncer à des matières qui, toutes, m’intéressaient : le latin, mais aussi le grec, le français, l’histoire. Aussi bien mon mémoire de Maîtrise (ancêtre de l’actuel Master 1) portait-il sur un roman français contemporain. Et me présenter au concours avec la spécialité « Lettres classiques » ne constituait pas en soi une décision irrévocable ; plusieurs néo-normaliens ainsi admis ont ensuite bifurqué vers d’autres domaines : histoire, archéologie, géographie, voire sciences politiques. Ce n’est qu’après l’Agrégation, à l’étape du D.E.A. (Diplôme d’Études Approfondies, ancêtre, lui, de l’actuel Master 2) que s’est effectué le choix définitif pour les études latines. Encore convient-il de préciser qu’il n’a pas été immédiat : j’ai aussi eu des entretiens avec d’éventuels directeurs de recherches hellénistes et francisants, entretiens parfois assez avancés, jusqu’à l’ébauche de possibles sujets. Mais une fois engagé dans cette voie, je n’en ai pas dévié. La thèse qui a prolongé le D.E.A. a abouti à l’édition du livre dans la CUF.

J’ai bien conscience qu’avec cette réponse franche, je casse quelque peu l’image idéale (ou idéalisée) du spécialiste passionné par son domaine dès le plus jeune âge !

Mon enseignement universitaire, nourri aussi de mes recherches ultérieures, m’a ensuite permis de transmettre à un public d’étudiants mon expérience, mes goûts, les connaissances acquises, jusqu’à aborder avec certains les questions de paléographie et d’édition critique. C’est là un facteur important dans l’entretien de la flamme : celle qu’on a en soi et celle qu’on essaie de transmettre.

L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et/ou grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?

P.F. : Sur ce point, je dois reconnaître que la mémoire me fait défaut… Il faudrait que j’interroge des condisciples de collège avec lesquels je suis resté en rapport et qui, bien qu’ayant suivi un parcours tout différent du mien, ont des souvenirs assez précis de nos cours de latin et de grec. Leur regard s’éclaire quand nous en parlons.

L.V.D.C. : Et quel est le premier Budé que vous avez eu dans votre bibliothèque ? Vous souvenez-vous de la manière dont vous l’avez obtenu ?

P.F. : Pour autant que je me souvienne, il devait s’agir du volume de Salluste, transmis par l’un de mes oncles.

L.V.D.C. : Vous êtes philologue, et travaillez notamment à l’édition des textes antiques : que signifie « éditer un texte » pour vous ? Comment s’y prend-on ? Combien de temps cela nécessite-t-il ?

P.F. : Éditer un texte, c’est, avec toute la modestie indispensable, prolonger une chaîne de « passeurs » qui, au long des siècles écoulés depuis l’écriture initiale, ont transmis une œuvre. C’est se mettre au service de ce texte avec humilité et respect, en s’efforçant d’atteindre au plus près ce qu’a souhaité l’auteur, tout en ayant conscience qu’on ne parviendra pas à cet idéal, à remonter à l’état premier. Tout au plus peut-on espérer retrouver ce qui figurait dans l’archétype, le manuscrit (connu ou non) considéré comme l’ancêtre commun des témoins parvenus jusqu’à nous.

Ce voyage dans le temps est aussi un voyage dans l’esprit de tous ces intermédiaires dont je parlais : qu’a voulu dire l’auteur ? pourquoi tel copiste a-t-il pu commettre telle erreur ? pourquoi tel éditeur a-t-il fait tel choix ? Avec toujours la conscience qu’en ce domaine comme en tant d’autres, ainsi que l’a formulé Bernard de Chartres, nous sommes « des nains sur les épaules de géants ».

Quant à la manière d’éditer un texte, ce que je vais dire n’a rien de personnel. Ce n’est pas ici le lieu de détailler les étapes qui interviennent dans l’élaboration d’une édition critique. Aussi bien les méthodes ont-elles évolué, et les instruments de travail. Après la recension des manuscrits disponibles, la sélection de ceux que l’on retiendra pour l’édition, la lecture de chacun d’eux pour relever les variantes par rapport à un texte de référence, leur collation, vient l’étape ultime qui associe établissement du texte et rédaction de l’apparat critique, avec le choix, parfois difficile, entre deux leçons également recevables (sans doute aurons-nous l’occasion d’y revenir).

Le temps nécessaire est difficile à évaluer. Il dépend bien sûr de la longueur du texte, mais aussi de la plus ou moins grande complexité de la tradition, du nombre de manuscrits retenus (auxquels peuvent s’ajouter d’éventuels témoignages issus de la tradition indirecte), des difficultés de lecture qu’ils peuvent poser, du nombre et de la nature des variantes. Mais dans les cas où il n’existe qu’un manuscrit survivant, d’autres difficultés se présentent (dues notamment à son état matériel et textuel), qui font que le travail n’est pas nécessairement moins long.

L.V.D.C. : Vous avez édité et traduit Tite-Live dans la C.U.F. : comment avez-vous découvert cet auteur et son œuvre ? comment est né ce projet ?

P.F. : J’ai bien sûr découvert Tite-Live à travers des textes étudiés et traduits tout au long de ma scolarité ; il s’agissait surtout, au départ, d’épisodes des premiers livres, teintés de légende. L’ultime version avant mon « entrée en édition », celle de l’Agrégation, était elle-même de cet auteur !

Pour le projet d’édition, ce fut un concours de circonstances. Attiré par le travail d’édition critique et recommandé par Alain Michel, professeur à Paris IV, j’avais consulté Paul Jal, professeur à Paris X et alors directeur de la série latine de la CUF, afin de savoir s’il pourrait me confier un travail de ce type dans le cadre, pour commencer, d’un D.E.A. Il m’avait répondu qu’il ne voyait rien de disponible pour le moment. J’étais donc revenu vers Alain Michel pour un sujet plus strictement littéraire. Peu après, cependant, Paul Jal me signalait qu’une de ses étudiantes devait renoncer à l’édition d’un livre de Tite-Live : le livre XXIX ; il me proposait de reprendre ce travail. J’acceptai avec enthousiasme, voyant là l’occasion de concilier mes goûts pour le latin, pour la littérature, pour l’histoire et celui, naissant, pour l’édition critique. Le D.E.A. a été suivi de la thèse de doctorat, qui revêtait la forme de la future édition dans la CUF.

L.V.D.C. : Quelle est l’histoire de ce texte ? Comment est-il parvenu jusqu’à nous, et jusqu’à vous ?

P.F. : Pour la troisième décade, le plus ancien représentant de la tradition est le codex Puteanus, du ve siècle, ainsi désigné d’après le nom de l’un de ses propriétaires, l’humaniste Claude Dupuy. Le suivant, d’un point de vue chronologique, ne remonte pas au-delà du ixe siècle. Le texte du Puteanus est corrompu en de nombreux passages et comporte des lacunes. S’il faut être bref, j’ajouterai simplement que, pour le livre XXIX, comme pour l’ensemble de sa « pentade » (les livres XXVI à XXX), la tradition se divise en deux branches : celle qui descend de ce manuscrit et une seconde, dite « spirensienne », dont nous ne possédons aucun représentant complet mais qui permet de corriger et surtout de compléter les manuscrits de la première famille.

La branche « spirensienne » doit son nom à l’un de ses plus anciens représentants, un codex de Spire (Speyer) dont on ne connaît l’existence que par l’humaniste Beatus Rhenanus, qui l’a utilisé pour la seconde édition Froben (Bâle, 1535) : il a depuis disparu. Cette famille est seulement connue par des témoins fragmentaires ou contaminés. La question est complexe et ne peut être développée ici.

Comment ce texte est-il parvenu jusqu’à moi ? Ici encore, je ne dirai rien que de banal. Par l’intermédiaire de photocopies ou de microfilms obtenus auprès de l’I.R.H.T. (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes) ou des bibliothèques dans lesquelles sont conservés les manuscrits que j’ai utilisés. Pour un travail similaire entrepris postérieurement m’ont été procurés des CD. Les bibliothèques font de plus en plus numériser leurs manuscrits et proposent sur leur site ce type de reproductions, avec les avantages que celles-ci peuvent présenter, notamment la possibilité de grossir l’image. Pour diverses raisons, il arrive que la reproduction, quel qu’en soit le format, ne soit pas suffisamment lisible. Je me suis alors rendu sur place, dans les bibliothèques, françaises ou étrangères, afin de déchiffrer les passages en question sur les manuscrits eux-mêmes.

L.V.D.C. : Existe-t-il beaucoup de manuscrits de Tite-Live ? L’un d’entre eux est-il particulièrement remarquable ?

P.F. : Pour ce qui est du nombre de manuscrits de Tite-Live, il faut distinguer selon les décades. Ils sont très nombreux pour les première, troisième et quatrième décades (respectivement environ deux cents, cent soixante-dix et une centaine). Certains de ces nombreux témoins ne fournissent cependant pas le texte complet d’une décade. Mais les livres XLI à XLV ne sont connus que par un unique codex du ve siècle, du reste lacunaire et très corrompu.

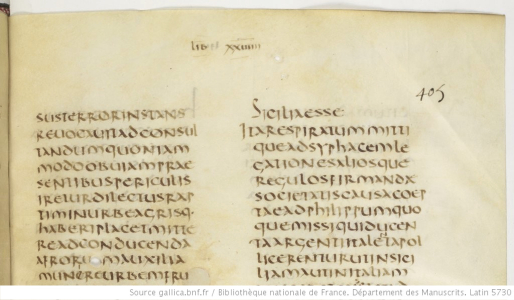

Parmi ceux que je connais, deux manuscrits me touchent tout spécialement. Le premier est le codex Puteanus, dont j’ai déjà parlé ; il se trouve actuellement dans la réserve de la Bibliothèque Nationale de France (B.N. Lat. 5730). Il s’agit d’un manuscrit du ve siècle, particulièrement précieux par son âge et du fait qu’il est l’archétype des livres XXI à XXV et le plus ancien représentant d’une des deux branches de la tradition pour la seconde moitié de la troisième décade. Il est écrit en scriptura continua, dans une belle onciale dense, sur un parchemin parfois translucide comme du papier huilé, ce qui, sur des reproductions (quel que soit le support), peut rendre la lecture délicate en certains passages : il est alors nécessaire de consulter l’original.

Le second est le codex Aginnensis (Londres, British Library, Harley 2493 – xiie-xive s.) qui a appartenu à Pétrarque et sur lequel il est émouvant de lire des annotations de la main de ce grand poète et philologue, ainsi que d’un autre humaniste, des plus importants, Lorenzo Valla. Sans parler, bien sûr, de l’intérêt propre de ces marginalia pour une édition critique. Je dois cependant préciser que l’attribution des plus anciens à Pétrarque n’est pas unanimement admise.

L.V.D.C. : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Toutes ont-elles été surmontées ?

P.F. : Chaque composante d’une édition destinée à la CUF comporte ses difficultés ; ce que je pourrais dire ici serait assez banal. De manière un peu plus personnelle, j’évoquerai cependant la difficulté supplémentaire que représente l’édition d’un texte historique : ce travail demande des connaissances non seulement paléographiques, linguistiques et littéraires, mais aussi en matière d’institutions, de religion, de droit… Même si Paul Jal me faisait entièrement confiance de ce point de vue, me demandant, après l’édition, de me charger d’un deuxième livre, je ne saurais nullement prétendre maîtriser parfaitement tous ces domaines, malheureusement, et peut-être aurais-je dû, comme plusieurs, avoir la sagesse de m’assurer la collaboration d’un historien.

Sur le point particulier de l’établissement du texte, il me paraît important (et rassurant) de constater que, si l’informatique peut rendre des services, l’ordinateur, en l’état actuel de la technique du moins, ne fait pas tout : aucun des divers critères auxquels on peut avoir recours dans le choix d’une leçon n’est applicable automatiquement, sans réserve et sans discernement. Le cerveau humain reste indispensable pour peser et confronter tous les éléments et, en dernier recours, quand tous les facteurs « rationnels » et logiques ont été examinés sans qu’une solution irréfutable ait pu se dégager, c’est l’appréciation de l’éditeur, sa familiarité avec l’auteur, sa sensibilité, son intuition, son « intime conviction » qui décident.

L.V.D.C. : Qu’est-ce qui a été le plus ardu, l’édition ou la traduction ?

P.F. : L’une et l’autre demandent précision et attention. La traduction est incontestablement un travail délicat, si l’on veut atteindre, comme il est souhaité pour la collection et comme j’y suis attaché moi-même, un équilibre entre fidélité scrupuleuse au texte et élégance de l’expression française. Encore faudrait-il apporter sur ce dernier point une nuance : le style de la langue d’arrivée doit s’efforcer de rendre compte de celui du texte original, dans la mesure où nous pouvons le saisir. Autant, donc, que de restituer la beauté de tel texte, il convient de ne pas enjoliver ce qui serait banal, familier ou cru. Il pourrait sembler que l’écriture d’un styliste comme Tite-Live rende cette question moins cruciale, mais encore doit-on tenir compte de la variété de l’expression, de la « couleur » propre à chaque passage, entre simple et sèche chronique de l’Vrbs, descriptions, amples développements aux longues phrases complexes, récits pathétiques, richesse rhétorique plus ou moins grande des discours…

S’il faut établir une hiérarchie dans la difficulté, le travail d’édition m’apparaît cependant plus ardu par les exigences diverses qu’il impose : étude de la tradition propre à l’auteur, familiarisation avec les écritures médiévales et avec leur système d’abréviations, lecture des manuscrits qui n’autorise pas de relâchement dans l’attention, évaluation des différentes leçons pour choisir la plus probable quand aucune ne s’impose, proposition raisonnée d’une conjecture dans les passages manifestement corrompus quand rien de ce qui a pu être proposé antérieurement ne paraît satisfaisant (ou quand on penser trouver plus convaincant), rédaction scrupuleuse de l’apparat critique dans le respect des normes (justifiées !) de la collection…

L.V.D.C. : Pourquoi, selon vous, continuer de lire et de traduire Tite-Live aujourd’hui ? Et plus généralement la littérature grecque et latine ?

P.F. : Même si Tite-Live a été utilisé depuis des siècles par tous ceux qui se sont intéressés à la Rome antique, on se rend compte à travers nombre de publications récentes, qu’il continue d’être une source essentielle pour les historiens, tant pour les institutions que pour la religion, les listes annuelles de magistrats, les relations diplomatiques, l’histoire militaire, voire les mentalités… Pour que cette œuvre puisse être consultée et mise à profit de manière sûre, il est indispensable que le texte en soit rigoureusement établi – et il serait possible de mentionner ici plusieurs chercheurs qui ont permis, ces dernières années, de progresser dans ce domaine. Par ailleurs, alors que le latin est de moins en moins étudié, proposer des traductions qui soient à la fois très fidèles au texte latin et accessibles à des lecteurs contemporains qui ne peuvent pas tous en vérifier l’exactitude est également primordial. Les notes de commentaire, très nombreuses dans les volumes publiés ces dernières décennies, vont dans le même sens.

Je dirai aussi, tout simplement, qu’on peut continuer de lire et de traduire Tite-Live pour le plaisir. Plaisir de découvrir ou de retrouver des épisodes, légendaires ou historiques, que l’on connaît plus ou moins précisément, qui ont inspiré des écrivains dans divers genres littéraires, des artistes en tous domaines et jusqu’à des jeux vidéo. Plaisir stylistique : chacun de ceux qu’on appelle parfois « les quatre grands historiens latins » (César – si tant est qu’on puisse le ranger parmi les historiens –, Salluste, Tite-Live et Tacite) a son style propre, reconnaissable et source d’un plaisir de lecture particulier. La phrase livienne illustre souvent ce que Quintilien a désigné par les mots lactea ubertas (« abondance laiteuse » ou « crémeuse », « onctueuse ») mais j’ai dit tout à l’heure combien ses livres présentent une variété stylistique qui soutient l’intérêt et bannit la monotonie.

Leur traduction même peut être un plaisir : celui non seulement de comprendre, en maîtrisant une syntaxe parfois complexe, mais aussi de parvenir à rendre dans une autre langue les subtilités et la richesse, les nuances d’une phrase, d’un mot. Le plaisir tient alors à la fois au latin et au français. Mais les traducteurs d’autres œuvres grecques et latines pourraient certainement en dire autant de « leur » auteur – et j’en viens ainsi à la seconde partie de votre question. Je ne vais pas entonner le refrain sur la nécessité de ne pas ignorer d’où nous venons, de ne pas nous couper de racines communes aux peuples européens, mais on ne peut que constater que, quelles que soient les différences entre notre époque et l’Antiquité, de nombreux pans essentiels de notre culture proviennent de cette dernière et des écrivains qui l’ont illustrée.

L.V.D.C. : Pour peut-être susciter quelques vocations parmi nos lecteurs, reste-t-il beaucoup à faire sur cet auteur (ou d’autres) au niveau de l’édition et de la traduction ? Des travaux sont-ils en cours ?

P.F. : Je suis loin d’être le mieux placé pour le dire ; ce sont les directeurs respectifs des séries grecque et latine de la collection qui connaissent l’état actuel des travaux en cours, les ouvrages déjà attribués à des chercheurs, ceux qui attendent un éditeur. Mais il reste assurément à faire, sur des auteurs importants.

Pour ce qui est plus particulièrement de Tite-Live, les quelques livres encore absents du catalogue sont, autant que je sache, attribués. Je travaille personnellement sur le livre XXII et suis en relation avec des collègues chargés d’autres volumes.

L.V.D.C. : Parmi les autres philologues de la collection, qui admirez-vous le plus ? Pourquoi ?

P.F. : Voilà une question fort délicate, à laquelle il est difficile, voire imprudent de répondre ! Les philologues qui ont enrichi cette collection sont tellement nombreux, je me sens tellement petit devant tant d’entre eux qu’il m’est impossible de retenir un nom unique. Beaucoup de grands savants parmi eux, des amis aussi. Je parcours des yeux les rayonnages de ma bibliothèque sur lesquels s’alignent les dos jaunes et orangés de la CUF, sous différents types de reliures, pour tenter d’y repérer un volume qui m’aurait particulièrement marqué. Non, décidément, je renonce !

Je dirai seulement, pour ne pas me défiler complètement, que je dois un respect et une reconnaissance particuliers à Paul Jal, comme directeur de recherches, comme directeur de collection, comme réviseur de mon Budé, pour la confiance indéfectible qu’il m’a accordée jusqu’au bout. Mais à ce point de vue personnel s’ajoutent des considérations plus générales : sans parler de ses révisions de volumes consacrés à divers auteurs et œuvres, Paul Jal a édité, outre Florus, nombre de livres de Tite-Live, et jusqu’aux Periochae, avec une aisance, une précision et une réussite indéniables dans la traduction, une rigueur reconnue dans l’établissement du texte.

L.V.D.C. : Pour finir, pourriez-vous nous dire en quelques lignes quel est votre Budé préféré et pourquoi ?

P.F. : Je vous ai avoué au début de notre entretien, ma difficulté à choisir, en quelque domaine que ce soit. Vous devinez combien je suis peu apte à désigner un volume précis. D’autant que tant de paramètres entrent en jeu : le goût personnel que l’on peut avoir pour un auteur, pour un genre littéraire, pour une œuvre, mais aussi la qualité de telle traduction, le sérieux de l’établissement du texte, l’accord avec les partis pris de l’éditeur…

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon