À l’occasion de la publication du 1000e Budé, La Vie des Classiques vous propose une série d’entretiens avec des latinistes et des hellénistes qui ont fait et font encore la C.U.F., pour présenter leurs démarches respectives et leurs approches des textes antiques. Nous recevons aujourd’hui Sophie Malick-Prunier, qui a réédité et retraduit les Épigrammes de Martial.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ? Quelle a été votre formation intellectuelle ?

Sophie Malick-Prunier : J’aime me présenter en tant que professeur de littérature latine. Je suis profondément attachée à ce métier, qu’enrichissent en permanence le contact avec les étudiants et la possibilité de faire de la recherche. Si ma formation intellectuelle a été particulièrement marquée par mes années de classes préparatoires, j’ai vraiment appris à aborder les textes de l’Antiquité à l’occasion de mon doctorat, qui portait sur le corps féminin dans la poésie latine tardive, à la Sorbonne.

L.V.D.C. : Quelles ont été les rencontres déterminantes, de chair ou de papier, dans votre parcours ?

S. M.-P. : Ceux que j’ai plaisir à appeler mes maîtres ! L’expression est à la fois désuète et respectueuse, si juste, au fond. En classes préparatoires, il y a eu Louis de Balmann, mon professeur de latin et de grec, un extraordinaire pédagogue, et Chantal Labre, dont la rigueur était implacable. Et puis Vincent Zarini, qui a dirigé ma thèse. C’est un homme d’une érudition incomparable. Il m’a beaucoup appris, en plus de m’avoir toujours encouragée et soutenue. Quant aux rencontres de papier… Proust, sans aucune hésitation.

L.V.D.C. : Comment est née votre passion des langues anciennes, et notamment du latin ? Et comment avez-vous « entretenu la flamme » ?

S. M.-P. : C’est, comme souvent, une passion née dans l’enfance. J’ai le souvenir de mon père, professeur de lettres classiques, qui me lisait de magnifiques albums colorés sur la mythologie grecque. Pour la petite fille de Lorraine que j’étais, penser à la Grèce et à Rome, c’était imaginer des pays baignés par la mer et le soleil. Mes parents m’ont aussi emmenée très tôt en voyage : j’ai eu la chance de découvrir avec eux ces deux pays, à l’âge de 10 ans. Je n’ai jamais cessé d’y retourner depuis. Aujourd’hui, ce sont aussi mes étudiants du lycée Henri IV qui, par leur curiosité et leur enthousiasme, contribuent au plaisir que j’ai à partager avec eux les textes merveilleux que nous avons la chance de lire ensemble.

L.V.D.C. : Quel a été le premier texte latin et/ou grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?

S. M.-P. : J’ai le souvenir d’une ode d’Horace que j’avais dû traduire, sans doute au lycée, et qui m’avait semblé d’une difficulté insurmontable…

L.V.D.C. : Et quel est le premier Budé que vous avez eu dans votre bibliothèque ? Vous souvenez-vous de la manière dont vous l’avez obtenu ?

S. M.-P. : Les tout premiers m’ont été donnés par mon père. Mais je pense, en particulier, à mon premier exemplaire des Epigrammes de Martial, que j’avais acheté, à grands frais, dans une librairie de Nancy. J’ai toujours ces trois tomes, tellement usés que le premier ne tient plus qu’à quelques fils. Avec le temps, le papier, comme un buvard, est devenu aussi doux qu’une peau de pêche.

L.V.D.C. : Vous avez réédité et retraduit Martial dans la C.U.F. : comment avez-vous découvert cet auteur et cette œuvre ? comment est né ce projet ?

S. M.-P. : Après avoir fait ma maîtrise de Lettres classiques sur les soins du corps dans l’Iliade et l’Odyssée, sous la direction de Paul Goukowsky, j’ai eu envie de poursuivre mes recherches sur le thème du corps dans la littérature latine. Le hasard a voulu que j’entre en contact avec Pierre Cordier, grand spécialiste de cette question à Rome. C’est lui qui m’a parlé de Martial, que je connaissais très peu. J’ai tout de suite su que j’aimerais travailler sur ses nugae, ses « pitreries ». Quelques années plus tard, j’ai commencé à publier mes travaux aux Belles Lettres et, lorsqu’il a été question de retraduire Martial pour la C.U.F., le projet m’a été confié. C’était à la fois une lourde responsabilité et un privilège.

L.V.D.C. : Quelle est l’histoire de ce texte ? Comment est-il parvenu jusqu’à nous, et jusqu’à vous ?

S. M.-P. : Les Epigrammes ont été publiées du vivant de Martial entre 80 et 102 et ces poèmes n’ont jamais cessé d’être lus, si bien que Martial a fait partie des premiers auteurs antiques à être édités à la Renaissance, dès 1471. De nombreuses éditions italiennes et hollandaises ont confirmé ce succès, tout au long du 16è et du 17è siècle. Les apports philologiques décisifs furent ceux des éditions Schneidewin en 1842, Friedländer en 1886 et Lindsay en 1905.

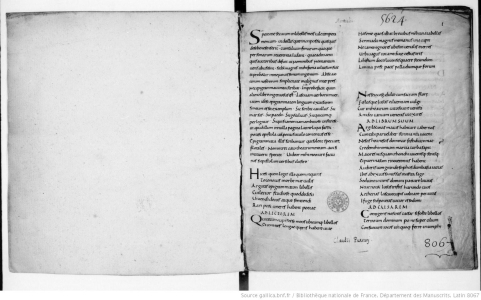

L.V.D.C. : Existe-t-il beaucoup de manuscrits de Martial ? L’un d’entre eux est-il particulièrement remarquable ?

S. M.-P. : Ils sont nombreux, en effet, répartis dans toute l’Europe, notamment en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. En France, la Bibliothèque Nationale en possède trois, datés respectivement du 9è siècle, du 9è ou du 10è siècle et du 13è siècle. Les manuscrits les plus curieux sont sans doute le Thuaneus de Paris et le Vossianus de Leyde, où une main chaste a systématiquement remplacé les obscénités par des euphémismes !

L.V.D.C. : Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? Toutes ont-elles été surmontées ?

S. M.-P. : La principale a été de gérer cet énorme travail sur la durée. Et quant à savoir si toutes les difficultés ont été surmontées, il est clair que la réponse est… non !

L.V.D.C. : Qu’est-ce qui a été le plus ardu, l’édition ou la traduction ?

S. M.-P. : Martial est réputé difficile à traduire. Il y a dans ses vers une concentration de sens et d’effets prosodiques qui est presque désespérante pour un traducteur. C’est une poésie à la fois codée et impertinente, truffée de jeux de mots, en grec ou en latin… Chaque épigramme à traduire est un petit défi.

L.V.D.C. : Pourquoi, selon vous, continuer de lire et de traduire Martial aujourd’hui ? Et plus généralement la littérature grecque et latine ?

S. M.-P. : La forme même de l’épigramme invite à une lecture très libre, discontinue, vagabonde. On trouve chez Martial les portraits parfois tendres, le plus souvent féroces, de ses contemporains, des anecdotes savantes ou parfaitement graveleuses, avec un foisonnement de détails et de couleurs qui donnent de la société impériale, à la fin du premier siècle, une image puissante et vive. C’est sans doute la grande force de la littérature grecque et latine : créer des images vivantes de mondes qui ne le sont plus.

L.V.D.C. : Pour peut-être susciter quelques vocations parmi nos lecteurs, reste-t-il beaucoup à faire sur cet auteur (ou d’autres) au niveau de l’édition et de la traduction ? Des travaux sont-ils en cours ?

S. M.-P. : Martial bénéficie, depuis plusieurs années et, je crois, pour longtemps encore, d’un véritable engouement de la part des chercheurs, en France comme ailleurs. C’est un auteur inépuisable.

L.V.D.C. : Parmi les autres philologues de la collection, qui admirez-vous le plus ? Pourquoi ?

S. M.-P. : Les pionniers que furent Ernout, avec Lucrèce, et Mazon, avec Eschyle, Homère et Hésiode !

L.V.D.C. : Pour finir, pourriez-vous nous dire en quelques lignes quel est votre Budé préféré et pourquoi ?

S. M.-P. : Les cinq volumes des Histoires et des Annales de Tacite, publiés par Goelzer, entre 1921 et 1925. Ce sont les plus anciens exemplaires de la collection que je possède.

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon