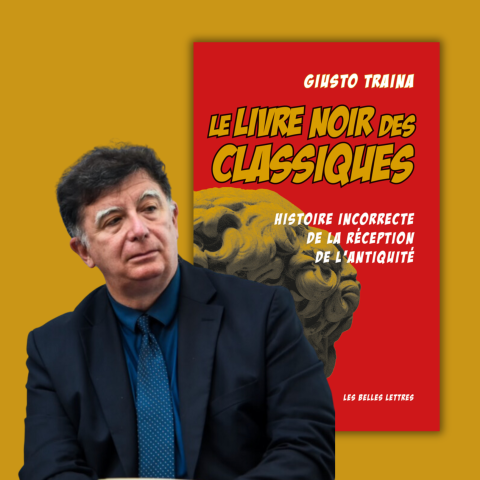

À l’occasion de la parution de l’ouvrage Le livre noir des Classiques. Histoire incorrecte de la réception de l'Antiquité aux éditions Les Belles Lettres, Giusto Traina nous fait l’honneur d’un entretien exclusif.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter ?

Giusto Traina : Mon profil Twitter (pardon, X) affiche : « Palermo 1959. Professeur d'Histoire romaine à Sorbonne Université. Italien à ses heures. La serendipity chez les cartésiens, chiche. »

L.V.D.C. : Quels sont les êtres, de chair ou de papier, qui ont rythmé et déterminé votre parcours intellectuel ?

G. T. : Je me limiterai donc à mes années de formation. Où les êtres de chair, de papier et de pierre (ou de céramique) ont compté. En effet, enfant, je voulais être archéologue. Mes parents m'avaient offert la traduction italienne d'un livre populaire de 1949, plusieurs fois réédité, de C.W. Ceram (pseudonyme du journaliste allemand Kurt Wilhelm Marek), traduit en français sous le titre Des Dieux, des tombeaux, des savants : le roman vrai de l'archéologie.

Au Liceo classico, mes professeurs de grec et de latin connaissaient leur sujet mais n'étaient pas particulièrement inspirants ; en revanche, j'ai beaucoup appris du professeur de philosophie, un professeur charismatique et passionnant. Et j'ai beaucoup lu, de manière chaotique et superficielle : des romans, des essais, mais aussi de nombreux auteurs classiques (surtout en traduction, il faut l’avouer). À la fac, à Pise, je me suis inscrit dans la filière archéologie du cours de littérature ancienne, où j'ai commencé à prendre peu à peu mes distances avec le monde des classicistes que j'avais connu à l'école. J’ai décroché ma maîtrise sous la direction d’un grand archéologue classique, Luigi Beschi, mais j'avais déjà compris que l'archéologie n'était pas faite pour moi. La rencontre avec Andrea Giardina m'a donné l'impulsion nécessaire pour m'engager sur la voie de l'histoire, avec des aperçus philologiques. La bourse Fulbright de l'American Academy m'a permis de m'installer à Rome, où j'ai littéralement plongé dans les bibliothèques (Académie américaine, École française, Institut germanique, etc.). Dans l'Italie des années 1980, de nombreux stimulants et idées circulaient, et beaucoup étaient empruntés à la France, en particulier aux voix les moins traditionalistes (Vernant, Vidal-Naquet, Veyne). Et des universitaires italiens légendaires comme Santo Mazzarino, le maître de Giardina, dont j'ai pu suivre quelques cours à l'université Sapienza, étaient toujours actifs. Lors de séminaires et de conférences, on écoutait des personnalités érudites et faisant autorité, comme Ettore Lepore, et des savants plus jeunes mais déjà exceptionnels comme Luciano Canfora ou Filippo Coarelli. J'ai vite cessé de vouloir être archéologue, mais ces études universitaires m'ont appris à interpréter les contextes et à mettre en perspective toutes les sources, pas que les sources littéraires : comme le rappelle le titre d'un autre célèbre ouvrage de vulgarisation archéologique, The Mute Stones Speak.

J'ai également appris à relativiser les contenus que j'étudiais. Cela a été facilité par la difficulté de trouver un poste permanent, ce qui m'a obligé à voyager un peu en Europe grâce à diverses bourses. J'ai ainsi pu travailler dans d'autres grandes bibliothèques, et assister à des séminaires animés par des véritables géants : en France Claude Nicolet, André Chastagnol et Gilbert Dagron, en Angleterre (où j’ai croisé Momigliano et Syme) Fergus Millar et Michael Crawford. Entre-temps, j'avais commencé à aborder les langues de l'Orient de l'Antiquité tardive, en apprenant l'arménien et en m'ouvrant à de nouvelles perspectives.

Je promets que les autres réponses seront plus courtes, mais quand on atteint un certain âge, la dérive autobiographique est toujours au coin de la rue.

L.V.D.C. : Quel est le premier texte antique auquel vous avez été confronté ? Quelle a été votre réaction ?

G. T. : À l'époque, en Italie, on faisait encore un peu de latin à l'école secondaire, et j'ai donc commencé à me mesurer à un texte ancien à l'âge de onze ans. Il s'agissait de phrases tirées d'exercices de grammaire. Je ne me souviens pas de réactions particulières, mais j'aimais traduire.

L.V.D.C. : Vous publiez un essai au titre qui interpelle, Le livre noir des Classiques. Que voulez-vous signifier : qui sont ces « classiques » ? Qu'est-ce qu'une « histoire incorrecte » ? Plus sérieusement : pourquoi ce livre et à qui s'adresse-t-il ?

G. T. : La première version italienne de mon essai s'intitule I Greci e i Romani ci salveranno dalla barbarie (« Les Grecs et les Romains nous sauveront de la barbarie »), un titre à prendre au second degré bien sûr, comme tous les autres livres de la collection « Fact checking » de Laterza. L'idée de base est que les classiques ont aussi été utilisés, et le sont encore, pour justifier la barbarie ou la bêtise.

L’image du livre noir remonte à mon premier pamphlet consacré à l'histoire romaine, Histoire incorrecte de Rome dont le titre original pour Laterza était La storia speciale (là, je me suis payé un peu la tête de Mme Andrea Marcolongo avec la « Langue géniale »), et que Caroline Noirot m'a proposé d'appeler « Histoire incorrecte de Rome ». Sur le coup je n'étais pas convaincu, car dans le langage d'une certaine droite, des mots comme « incorrect » ou « transgressif » renvoient à certains discours contre le politiquement correct et la supposée pensée unique. Mais j’ai réalisé que c'était en fait un titre excellent, que j'ai également utilisé comme sous-titre pour le deuxième livre. Celui-ci traite de l'abus moderne des classiques et de l'Antiquité.

L.V.D.C. : Quel est l'origine de ce projet et comment s'inscrit-il dans votre œuvre ?

G. T. : Un commentateur italien sur le site Amazon m'a vivement reproché de ne pas avoir écrit un traité bien structuré sur l'utilisation des classiques. Je ne sais pas s'il a raison, mais mon livre n'est pas un projet : un tel projet, même limité à l'histoire contemporaine et à l'époque actuelle, impliquerait en effet un grand nombre de contributeurs. Tout simplement, je voulais écrire un divertissement éveilleur. Par conséquent, j'ai dû faire un choix nécessairement arbitraire, proposant mes exemples préférés et suggérant une lecture plus autonome du monde classique. Certes, nous sommes des nains sur les épaules de géants, mais soyons au moins des nains pensants.

L.V.D.C. : Dans votre essai, vous dépoussiérez notre manière de recevoir l'histoire en général et l'histoire antique en particulier : en quoi cela vous a-t-il paru nécessaire maintenant ? Y-a-t-il une part de vindicte ou du moins d'indignation dans votre ouvrage ?

G. T. : Il faut tonner contre (comme dirait Flaubert) deux catégories d'intellectuels : ceux qui n’ont qu’un vernis de culture classique mais en parlent à tort et à travers ; et ceux qui la connaissent trop bien et s'en servent comme d'une zone de confort pour échapper à la laideur du monde. Les premiers sont l'ennemi, les seconds sont des tirs amis.

L.V.D.C. : Prenons par exemple Antigone, à qui vous consacrez un chapitre : qu'en avons-nous fait ? N'est-ce pas le propre d'un mythe de subir autant de métamorphoses et de réécritures ?

G. T. : La réinterprétation d'Antigone est l'un des grands thèmes de la réception de l'Antiquité : de grands écrivains et philosophes ont écrit de belles pages sur cette figure. Et puis il y a ceux qui, lorsqu'il s'agit de parler d'une jeune femme rebelle (exemple : l'activiste climatique Greta Thumberg), l'identifient immédiatement à Antigone. Et ce n'est malheureusement pas un non-sens isolé : la transformation d'Antigone en cliché bancal est un élément récurrent du subjectivisme de notre époque.

L.V.D.C. : Face à ces égarements, à ces déshérences presque, quelle attitude adopter ? Devrions-nous nous en sentir coupables et battre notre coulpe, tous en cœur et en pleurs ?

G. T. : Surtout pas.

L.V.D.C. : Quels bénéfices intellectuels tirer de la dénonciation de la bêtise passée ?

G. T. : Pour les Cultural studies, la bêtise est un sujet très prometteur. On peut même construire une carrière sur les bêtises des autres.

L.V.D.C. : Pour ce livre vous êtes imprégné de Thucydide, Platon, Hérodote, César, Tacite, Tertullien, mais aussi Michel Audiard, Hegel, Agamben, Averroès, ou Mark Zuckerberg : quelle culture ! Diriez-vous que vous êtes « un honnête homme » et quel sens donnez-vous à cette expression aujourd'hui ? Et duquel de ces auteurs vous sentez-vous le plus proche ? Pourquoi ?

G. T. : Un monde académique de plus en plus spécialiste regarde la culture générale avec une certaine suspicion : mes collègues les plus arides sont déjà scandalisés parce que je traite des différentes périodes de l'histoire antique. Du coup, si l’on fait dans la vulgarisation, on risque de passer pour un fumiste. Il faut assumer.

Cela dit, s'il faut vraiment choisir un des classiques que vous avez cités, je ne peux qu'opter pour Audiard. « Les classicistes, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît ». Autrement dit : plus d'Audiard, moins d'Agamben.

Bien sûr, c'est un choix lié à ma génération. Et d’ailleurs, je crains que mes étudiants n'apprécient pas assez Audiard. Le jeune Dutronc chante : « Il est fini l'Paris d'Audiard / Mais aujourd'hui, voir celui d'Hédiard ».

L.V.D.C. : Est-ce que les textes antiques peuvent encore nous permettre de comprendre le monde contemporain ? Et si oui, comment ?

G. T. : La leçon inaugurale de Paul Veyne au Collège de France s'intitule « L'inventaire des différences ». C'est précisément la diversité des Anciens qui stimule notre connaissance du temps présent.

L.V.D.C. : Pour finir par un sourire et un peu d'ironie : ces mésusages et ces distorsions de l'Antiquité sont-ils la rançon du succès ?

G. T. : La maîtrise de l’Antiquité est une constante de la pensée moderne. Pendant des siècles, elle a fait partie du bagage intellectuel des gens cultivés. À un moment donné, quelque chose s'est cassé, et de bagage, elle est devenue lest. Fini le succès.

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon