À l’occasion de la parution d’une nouvelle édition traduite et commentée des Héraclides d’Euripide dans la collection « Études anciennes » aux éditions Les Belles Lettres, Julien Bocholier nous fait l’honneur d’un entretien exclusif pour nous nous révéler les subtilités et les défis de son travail de philologue.

La Vie des Classiques : Comment vous présenter en quelques mots ?

Julien Bocholier : Depuis septembre 2023, je suis maître de conférences de langue et littérature grecques à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès – et je tiens beaucoup à cette double qualification, langue et littérature, car elle exprime bien la manière dont j’essaie de me rapporter aux textes grecs, depuis l’établissement de leur sens au plus près des mots jusqu’au déploiement de leur signification. Mes recherches sont centrées sur les tragédies attiques de l’époque classique, mais les questions dites de réception m’intéressent aussi, comme en témoigne ma participation à l’édition annotée, toujours en cours, des Moralia de Plutarque traduits par Amyot.

L.V.D.C. : Quelle a été votre formation intellectuelle ? Quelles ont été les rencontres déterminantes dans votre parcours ?

J. B. : C’est à mes parents que je dois la part essentielle de ma formation intellectuelle : enseignants tous deux, ils m’ont donné le goût des beaux textes et fait que j’étudie les langues anciennes assez tôt. Le substrat très littéraire de mon éducation n’a pas empêché que je suive des études scientifiques au lycée, et quoique je n’aie jamais douté de revenir aux lettres plus tard, il m’est resté de ce passage par les sciences une certaine méfiance à l’égard de ce que j’appellerais la rhétorique littéraire, telle qu’on peut la pratiquer en khâgne, qui me paraît souvent obscurcir les textes par de brillants systèmes bâtis sur eux. Après deux années de classes préparatoires dans mon Auvergne natale, où Hélène Parenty, dont j’ai plaisir ici à citer le nom, dirigea ma préparation en grec, j’ai été reçu à l’École normale supérieure, et j’ai poursuivi mes études à Paris, entre la rue d’Ulm, la Sorbonne et Nanterre, autant de lieux où j’ai rencontré des professeurs importants pour moi : Mathilde Simon et Charles Guittard ont été les figures tutélaires de mes années de latiniste, car j’ai attendu le doctorat pour passer du côté grec ; à Christine Mauduit, qui dirigea ma thèse et dont j’ai fréquenté assidûment les séminaires à l’ENS, je dois mon intérêt pour la tragédie et, je crois, ma manière de la lire ; j’ai aussi une pensée émue pour la regrettée Françoise Frazier, qui m’enseigna Plutarque à Nanterre et m’a introduit dans le projet Amyot, auquel je suis toujours associé aujourd’hui. Il serait très injuste enfin que je ne mentionne pas mes amis, car c’est au fond avec eux que j’ai le plus parlé de grec : à Marion Bourgasser et Bassel Ghotaymi l’helléniste que je suis sait tout ce qu’il doit.

L.V.D.C. : Et comment est née votre passion des langues anciennes, et notamment du grec ancien ? Quel a été le premier texte latin et/ou grec que vous avez traduit/lu ? Quel souvenir en gardez-vous ?

J. B. : Jeune collégien, je n’avais pas d’intérêt particulier pour l’Antiquité, mais mes parents tenaient à ce que j’étudie le latin. J’ai trouvé un plaisir immédiat à traduire une langue étrangère qui se dévoilait à moi moins évidemment que, disons, l’anglais ou l’espagnol, et c’est moi qui ai demandé ensuite à étudier le grec. Les brefs extraits des Verrines, les fables de Phèdre ou d’Ésope que nous traduisions en classe m’offraient un simple plaisir de jeu, le même qu’on prendrait à la résolution d’une énigme ; ce n’est que plus tard, au lycée, que j’ai été touché par la beauté des textes anciens : le mythe du chant du cygne, les adieux d’Hector et d’Andromaque, l’apparition de l’ombre de Patrocle, Tityre sous son hêtre, les imprécations de Didon, tout cela fut un éblouissement – et je tiens ici à saluer mon professeur de grec de l’époque, Claudine Vignol, qui regardait et nous faisait regarder ces textes avec amour et admiration, comme des réalités encore signifiantes pour nous, capables de nous modifier par-delà les siècles.

L.V.D.C. : Vous êtes philologue, et travaillez notamment à l’édition des textes antiques : comment vous est venu cet intérêt pour les textes antiques et leur transmission ?

J. B. : À l’appellation de philologue, je préfère celle, plus juste pour mon compte, de littéraire pratiquant la philologie, c’est-à-dire que je ne me considère pas comme un technicien de l’établissement des textes. C’est pour les interpréter le mieux possible que j’ai été amené à m’intéresser à leur transmission, suivant en cela, je crois, la manière de Christine Mauduit et de Rossella Saetta Cottone dans leur séminaire sur la tragédie grecque, où le plan technique ne prenait jamais le pas sur celui de l’interprétation. Outre les cours spécifiques que j’ai pu suivre sur les questions de paléographie et d’ecdotique, j’ai beaucoup appris de la classe de critique textuelle de Scott Scullion, que j’ai fréquentée lors de mon séjour à Oxford en 2015-16 : chaque semaine, nous présentions une note philologique sur un passage de l’Oreste d’Euripide, et j’ai trouvé très formateur le procédé qui consistait à nous placer dans la situation du critique textuel devant rendre un jugement motivé sur tel ou tel cas litigieux.

L.V.D.C. : Vous publiez, aux éditions Les Belles Lettres, une nouvelle édition traduite et commentée des Héraclides d’Euripide : comment avez-vous découvert cette œuvre ? quel est son sujet ?

J. B. : Il me semble avoir lu les Héraclides pour la première fois pendant mon année de préparation à l’agrégation : Alceste était au programme, et avec elle, le Cyclope et Médée, on trouve, à la fin du premier tome de la CUF, ces obscurs Héraclides, qui ne sont guère lus, car considérés comme un drame patriotique sans finesse du début de la guerre du Péloponnèse, pour ne pas dire une œuvre de propagande athénienne. La pièce montre en effet la généreuse réception des enfants d’Héraclès par Démophon et Acamas, fils de Thésée et souverains d’Athènes, et la lutte victorieuse des Athéniens contre Eurysthée, le persécuteur des Héraclides, capturé et mis à mort à la fin. Ainsi résumée, la pièce semble se développer ad maiorem Atheniensium gloriam, mais c’est oublier que, chemin faisant, l’action déplace son accent des Athéniens vers la famille d’Héraclès, laquelle, par les dévotions de Macarie, fille d’Héraclès, et d’Iolaos, neveu du héros, produit elle-même son propre salut. L’indépendance croissante prise par la famille d’Héraclès vis-à-vis de ses protecteurs culmine dans l’exodos, où Alcmène, la vieille mère de l’Alcide, contrevient ouvertement à la loi de la cité hospitalière, qui lui commande d’épargner Eurysthée remis entre ses mains ; au même moment, le captif prophétise la trahison des Athéniens par les Héraclides, c’est-à-dire par les futurs Spartiates, dont les rois se donnaient pour des descendants d’Héraclès. D’emblée, j’ai été frappé par la vigueur de ce contraste, qui fait que la race d’Héraclès nous apparaît successivement comme un groupe de pauvres suppliants muets, groupés sans défense autour de l’autel de Zeus et excitant la pitié des Athéniens, et comme les ennemis qui en seront issus dans le temps extra-dramatique. Il fallait bien le génie du « plus tragique des poètes », comme l’écrit Aristote dans sa Poétique, pour soumettre à pareil renversement une légende dorée de l’Attique – souvent reprise d’ailleurs, et cette fois sans malice aucune, par l’éloquence épidictique du siècle suivant.

L.V.D.C. : Que signifie « éditer un texte » pour vous, à la fois sur le plan technique et sur le plan intellectuel ?

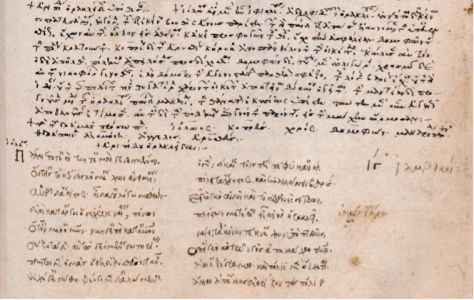

J. B. : Il se trouve que le texte que j’ai édité présente le cas particulier de dépendre d’un seul témoin, le Laurentianus 32.2 ou ms. L (déb. XIVᵉ s.), et plus marginalement d’un apographe de ce manuscrit, le Palatinus gr. 287 ou ms. P (déb. XIVᵉ s. aussi), qui aide à retrouver certaines leçons de L, obscurcies par des corrections ultérieures. Ces deux manuscrits, et le rapport de dépendance qu’ils entretiennent, ont fait l’objet de nombreuses études ; pourtant, se rapporter à un texte qu’ils transmettent implique au moins autant de les examiner soi-même d’un œil neuf (dans les bibliothèques et par images numériques) que de considérer la littérature savante qui s’est développée sur eux. Du fait de l’extrême étroitesse de la tradition manuscrite des Héraclides, comme de toutes les autres pièces d’Euripide dites « alphabétiques », augmentée ici par la rareté des citations antiques de cette tragédie et l’absence de tout papyrus qui en aurait transmis ne fût-ce qu’un seul vers, la part de conjecture est mécaniquement accrue dans le travail de l’éditeur, et il est nécessaire de prendre en compte les essais des devanciers, et parfois, faute de mieux, d’avancer quelques hypothèses de son cru. Il s’agit en fait de comparer constamment le texte qui nous est parvenu aux usages de la langue grecque et, en particulier, de la langue des tragiques, en tâchant de ne pas effacer par hyper-criticisme les possibles aspérités ou hardiesses d’un texte poétique. C’est ici que la stricte philologie rejoint le plan de l’analyse littéraire, voire dramaturgique : on peut en venir, par exemple, à conserver un élément textuel dont le sens n’est pas évident sur la page en supposant qu’il était rendu intelligible par un élément spectaculaire – dont, nécessairement, on ne peut prouver l’existence, mais que l’on peut conjecturer par connaissance des realia de la mise en scène antique dans le théâtre de Dionysos. L’activité de l’éditeur et celle du commentateur ne cessent donc de communiquer entre elles.

L.V.D.C. : Avez-vous rencontré des difficultés dans votre travail sur l’édition, la traduction et le commentaire de cette œuvre ? Toutes ont-elles été surmontées ?

J. B. : Les problèmes que posent les Héraclides appartiennent à deux ordres distincts. D’une part, la pièce a été soupçonnée d’incomplétude depuis le XIXᵉ siècle, et notamment depuis Wilamowitz qui, en 1882, formula l’hypothèse, à laquelle il donna une grande autorité, que le texte que nous possédons aurait été remanié et partiellement récrit par un metteur en scène du IVᵉ siècle. Si, depuis les années 1950 et les travaux de Günther Zuntz, la critique admet généralement l’intégrité du texte, des efforts ont été faits jusque dans les années 1970 en faveur de la thèse de la mutilation, en sorte qu’un doute subsiste toujours. Sur un autre plan, l’interprétation de la pièce a été comme figée par le sujet apparemment patriotique qu’elle se donne. Rapprochés des Suppliantes d’Euripide, qui mettent aussi en scène un épisode tout à la gloire d’Athènes, les Héraclides ont été catégorisés comme une pièce politique, c’est-à-dire comme une pièce de second ordre, reflet chauvin du climat agité de la guerre du Péloponnèse plutôt qu’œuvre d’art à part entière – une simple « tragédie de circonstance », selon le mot de Schlegel, où l’intérêt du contexte prime sur les mérites du texte lui-même. De fait, c’est à la définition des circonstances dont l’ouvrage se ferait l’écho que se sont surtout appliqués les philologues jusqu’au milieu du XXᵉ siècle. L’essor de nouvelles tendances critiques à partir des années 1970 a permis de rompre avec cet historicisme étroit, mais au risque d’en renverser parfois les conclusions de manière étonnante, le patriotisme admis par les anciens interprètes étant lu ironiquement par leurs successeurs. Il en est résulté un affrontement d’interprétations contraires, qu’unit cependant une même démarche qui consiste à envisager la pièce d’abord par référence à Athènes. Au fond, ces deux grands problèmes, de philologie et d’interprétation, se laissent ramener à un troisième, d’ordre esthétique : c’est parce que le texte des Héraclides, par sa brièveté, par l’inégalité de ses épisodes, par ses ruptures dans le déroulement de l’action, répond imparfaitement à l’idéal, forgé d’après Sophocle et Aristote, de ce que doit être une tragédie attique que la pièce peut passer pour incomplète ou pour obéissant à une logique extérieure à la seule raison dramatique, les deux critiques se combinant souvent l’une avec l’autre. Sur le plan esthétique, je crois être parvenu à mieux mettre en lumière l’art qu’Euripide déploie dans cette pièce, ce qui, du même coup, réduit l’importance des problèmes philologique et herméneutique évoqués précédemment, ou du moins les restitue à leur juste place, en les subordonnant à la logique du drame. Cela n’équivaut bien sûr pas à les résoudre définitivement.

L.V.D.C. : Pourquoi, selon vous, continuer de lire et de traduire Euripide aujourd’hui ? Et plus généralement la littérature grecque et latine ?

J. B. : Lorsque je lis une tragédie grecque, ou bien Homère, Thucydide ou Platon, c’est toujours la même impression de réalité qui me saisit – ce contact simple, non enrubanné de littérature ni encombré d’idées factices, avec la vie humaine, ses mobiles fondamentaux et la nécessité qui pèse sur elle. Pour prendre le cas d’Euripide, entre bien des choses, je suis frappé que dans Médée ou Hécube, il arrive à nous montrer à la fois deux pentes opposées, comme les versants d’une montagne que l’on verrait simultanément du dessus : l’héroïne si injustement traitée, qui éveille chez nous la plus vive compassion, et le monstre qu’elle devient en vengeant l’injustice qu’elle a subie, autrement dit la contagion de la victime par le mal qu’elle a souffert. Il faut assez aimer la vérité, je crois, pour parvenir ainsi à la faire voir toute.

L.V.D.C. : Euripide est d’ailleurs récemment revenu sur le devant de la scène grâce à deux nouveaux fragments qui ont suscité un grand intérêt parmi les philologues et autres passionnés. Que savons-nous vraiment sur cette découverte ?

J. B. : Des fragments de l’Ino et du Polyidos ont en effet été mis au jour dans la nécropole de Philadelphie en Égypte, et ils apportent, en plus de vers que nous connaissions déjà par d’autres sources, soixante-seize vers absolument inédits. Depuis les années 1960 et l’invention du papyrus de la Sorbonne qui nous a livré la fin de l’Érechthée, il s’agit de la découverte textuelle la plus importante faite au sujet d’Euripide. La publication du papyrus par Basem Gehad, Yvonna Trnka-Amrhein et John Gibert dans la Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik s’est faite en août dernier, peu après qu’un premier colloque s’est réuni pour examiner les apports de cette découverte : les actes n’en ont pas encore été publiés, mais les communications sont accessibles sur le site du Center for Hellenic Studies.

L.V.D.C. : Et pour finir sur une note plus personnelle : si vous deviez proposer aujourd’hui une tragédie antique à un metteur en scène, laquelle choisiriez-vous et pourquoi ?

J. B. : Malgré sa beauté, il ne me semble pas qu’Ajax soit très souvent donné ; et pourtant, on y retrouve tout ce que l’on admire chez Sophocle : la grandeur solitaire du héros tragique ; l’empire terrible des dieux sur les hommes, qu’il s’agit d’admettre pieusement à défaut de le comprendre tout à fait ; le débat sur la sépulture, que nous connaissons tous par Antigone ; et cette compassion merveilleuse d’Ulysse pour son grand ennemi vaincu, aussi belle que celle d’Achille rendant le corps d’Hector à Priam. Il se trouve que Paul Demont a publié en 2022 aux Belles Lettres une traduction nouvelle de la pièce, aussi belle que fidèle au grec, qu’un metteur en scène contemporain serait bien inspiré de faire entendre au théâtre. Après Électre et Oreste (I. van Hove), Médée (L. Houbrechts) et Hécube (T. Rodrigues), tragédies d’Euripide données récemment, sous des formes plus ou moins adaptées, par la troupe de la Comédie-Française, il ne me paraît pas déraisonnable de souhaiter qu’un tel vœu se réalise.

Dans la même chronique

Entretien érudit avec Luigi-Alberto Sanchi

Entretien claudien avec Bertrand Roussel

Dernières chroniques

Anthrogyne et androcène – Autour de la gigantomachie (5) : Le genre de Typhon